Cinelandias 'Intolerancia', el mayor fracaso de la historia del cine

Con este proyecto colosal David Wark Griffith quiso dar una bofetada a los asquerosos filántropos que habían impulsado una cruzada contra él y lo tildaban de racista. Es una obra de arte total pero el fracaso de público arruinó para siempre a su creador.

Viernes, 27 de Octubre 2023, 09:33h

Tiempo de lectura: 4 min

Después de curtirse en la dirección y supervisión de cuatrocientos cortometrajes, David Wark Griffith (1875-1948) filmará la primera película norteamericana de cuatro rollos, Judith de Betulia (1914), un peplum en el que demuestra haber asimilado a la perfección las claves del cine italiano de la época, sobre todo el Quo Vadis? (1913) de Enrico Guazzoni. A partir de este momento, Griffith desarrollará una obra personalísima que lo convierte en el auténtico padre del arte cinematográfico moderno, con hitos como El nacimiento de una nación (1915) o La culpa ajena (1919), para después morir en la ruina y el olvido, abandonado de quienes unas décadas antes lo habían encumbrado, tras diecisiete años de forzada inactividad.

Era un descalabro largamente larvado, que tal vez tuviera su inicio en el éxito multitudinario de El nacimiento… (que los bienpensantes nunca le perdonaron, por considerar que la película era una exaltación de la sociedad esclavista) y cuyo epicentro debemos situar en el fracaso comercial de Intolerancia (1916), una colosal película que alterna cuatro acciones, situadas en diversas épocas, en torno a un asunto común: la floración del fanatismo a lo largo de la Historia.

La escalinata de Odessa de 'El acorazado Potemkim' sería inimaginable sin las tomas aéreas, rodadas desde un globo, de la fiesta babilónica de 'Intolerancia'

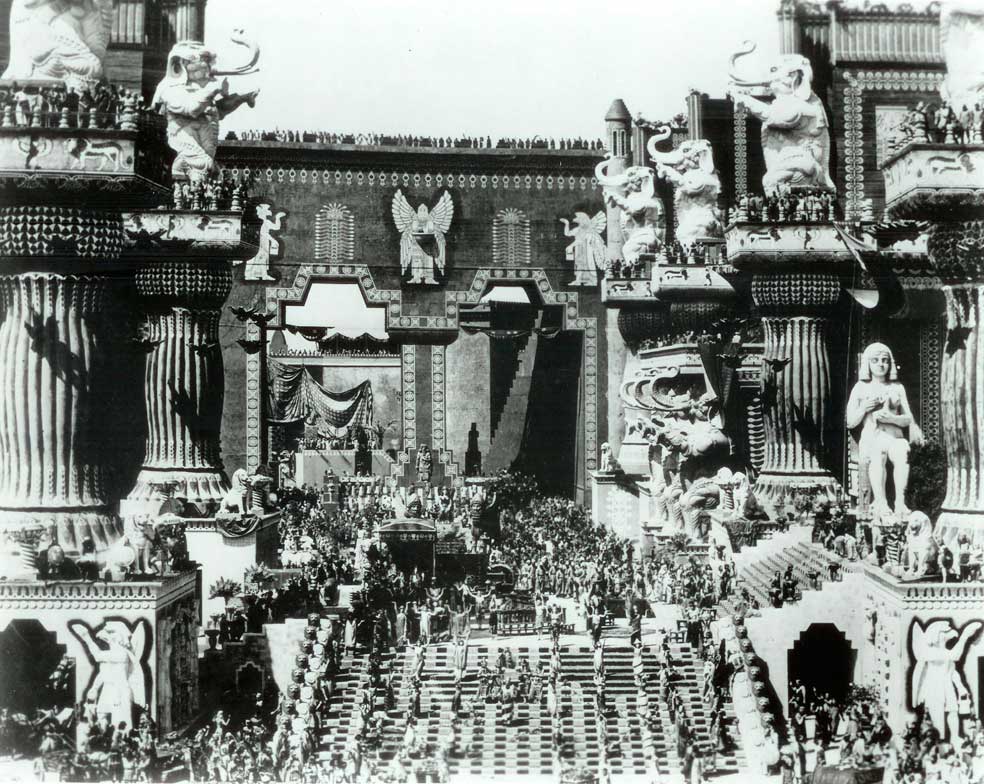

Muchos han interpretado la elección de este tópico como un intento de Griffith de despojarse del sambenito que lo había caracterizado como un racista redomado; aunque también podría entenderse como una bofetada a los asquerosos filántropos que habían impulsado una cruzada contra él. El caso es que la película constituyó un fracaso de público de magnitud también colosal que arruinó para siempre a su creador. En Intolerancia conviven dos vetas artísticas, una eminentemente lírica (palpable, sobre todo, en el episodio contemporáneo) y otra épica (que halla su expresión más cuajada en el episodio de la caída de Babilonia), concluyentes en una exhibición de dominio del ritmo y la planificación, sentido del montaje y expresividad en la utilización de los decorados.

Sin hipérbole puede decirse que, alternando las diversas acciones de la película, Griffith inventa en Intolerancia el tiempo cinematográfico (al margen del tiempo real) y el montaje como recurso retórico y narrativo (sobre todo en las secuencias finales de “salvamento in extremis”, tan características de su genio); también puede decirse sin atisbo de exageración que Intolerancia es una obra de arte “total” –“drama solar de todos los tiempos”, en acuñación del propio Griffith–, concebida con una ambición sin límites que en las fases de posproducción quedaría atemperada. Pues Intolerancia, que en un principio contaba con ocho horas de duración, acabaría convirtiéndose, en la versión que ha llegado hasta nosotros, en una obra que apenas alcanza las tres, con amputaciones que se revelan especialmente dolorosas en las historias que narran la Pasión de Cristo (presentado por Griffith como epítome de todas las víctimas de la intolerancia) y la matanza de la noche de San Bartolomé. Así y todo, la Intolerancia demediada que ha llegado a nosotros es un film apabullante, uno de los más prodigiosos morceaux de bravoure de la historia del arte.

Rodada a lo largo de casi dos años, con un presupuesto superior a los dos millones de dólares de la época y unos decorados que alcanzaron una extensión de 13 kilómetros cuadrados, Intolerancia es recordada, sobre todo, por sus dos episodios principales (y menos amputados): el que transcurre en la época en que la película fue filmada, un alegato feroz contra el puritanismo que recrea el “caso Stielow” (un trágico error judicial), así como el asesinato de unos obreros en huelga; y el que imagina la caída de Babilonia, el más fastuoso y espectacular, un turbulento río de imágenes nunca vistas que influiría magnéticamente en los maestros rusos. La escalinata de Odessa de El acorazado Potemkim sería tal vez inimaginable sin las tomas aéreas de la fiesta babilónica de Intolerancia (rodadas desde un globo), en donde una multitud distribuida sobre varias terrazas de unos decorados colosales celebra prematuramente la victoria sobre el persa Ciro. Igualmente impactantes son las secuencias que narran el primer asalto fallido de Ciro a las murallas de Babilonia, en donde se requirió el concurso de más de veinte mil figurantes. Y todo este colosalismo está envuelto en la particular mirada melodramática de Griffith, del mejor cuño dickensiano.

Aunque los saltos sin solución de continuidad entre las cuatro historias son frecuentes, Griffith intercala de vez en cuando la imagen de una madre (Lillian Gish) que mece una cuna, simbolizando el paso de las generaciones. De este modo, y con una seráfica visión final, se completa una película que vale por toda una filosofía de la Historia.

-

1 Leonardo da Vinci, en busca de la llave que descifre todos sus códigos (y delitos) ocultos

-

2 «Hice todo lo que me propuse»

-

3 Pódcast | Drogas, abortos, abusos... el dolor de Maria Callas en el rostro de Angelina Jolie

-

4 Cuando los nazis quisieron imponer la poligamia para procrear más niños arios

-

5 Cada vez más cerca del otro planeta 'habitado': así trabaja el telescopio Tess