Secciones

Servicios

Destacamos

La pregunta de inicio clave en el hilo argumental del reportaje es:

–¿Qué va a suponer, principalmente desde el punto de vista científico, el traslado del IPLA a Oviedo?

–Un centro de investigación como el IPLA no debe estar en un entorno aislado sino en proximidad con otros centros de investigación y hospitales con los que establecer sinergias y contribuir a crear una masa crítica a partir de la cual la ciencia crece de forma exponencial e irradia iniciativas de transferencia a la sociedad y a la industria, permitiendo la generación de bioclusters.

La respuesta la da Carlos Suárez, médico, catedrático universitario, exdirector del IUOPA, director científico de FINBA y posteriormente del ISPA. Es individual, pero con perspectiva colectiva, porque su opinión es extensible a la práctica totalidad de la comunidad científica. Recuerda Suárez, además, que cuatro de los grupos de investigación del IPLA, la mayoría, también pertenecen al ISPA y mantienen una «interacción constante» con otros equipos del instituto. Uno de los últimos ejemplos en este sentido es la recién creada Área Transversal de Investigación en Microbioma, coordinada por el investigador del IPLA Abelardo Margolles, e integrada por 12 grupos de investigación.

«Hay que entender que el IPLA, aparte de su papel fundamental en la seguridad alimentaria de los productos lácteos, actividad esencial en el importante sector agroalimentario de Asturias, tiene una proyección sanitaria de primer nivel», abunda. Y son precisamente las «derivadas terapéuticas» de la interrelación entre el microbioma y la salud uno de los grandes retos que, a su juicio, afrontará estos años el ámbito investigador biosanitario. Ese, y otras vías sobre «aspectos prevalentes» en Asturias como el envejecimiento o el cáncer, «donde el ISPA está en la primera línea de la ciencia en España».

Para el biólogo avilesino Miguel Gueimonde, investigador científico y vicedirector del IPLA-CSIC, hablar de vínculo entre investigación básica y asistencial le hace remontarse a dos décadas atrás. Centrado en el estudio de la microbiota intestinal y el desarrollo de microorganismos probióticos para la modulación en diferentes grupos de población, especialmente ancianos y neonatos, mantiene desde hace 15 años una intensa y fructífera relación de trabajo con Neonatología del Servicio de Pediatría del HUCA. Lo hacen con el estudio de la microbiota intestinal de los recién nacidos, primero la de neonatos sanos alimentados con leche materna o fórmula, para ampliar posteriormente a estudios con niños prematuros, sanos y enfermos, «investigando el efecto de distintos tratamientos sobre su flora intestinal», apunta el neonatólogo Gonzalo Solís. De hecho, el último proyecto nacional en el que están trabajando estudia el efecto de los antibióticos sobre las resistencias de la microbiota intestinal de esos niños.

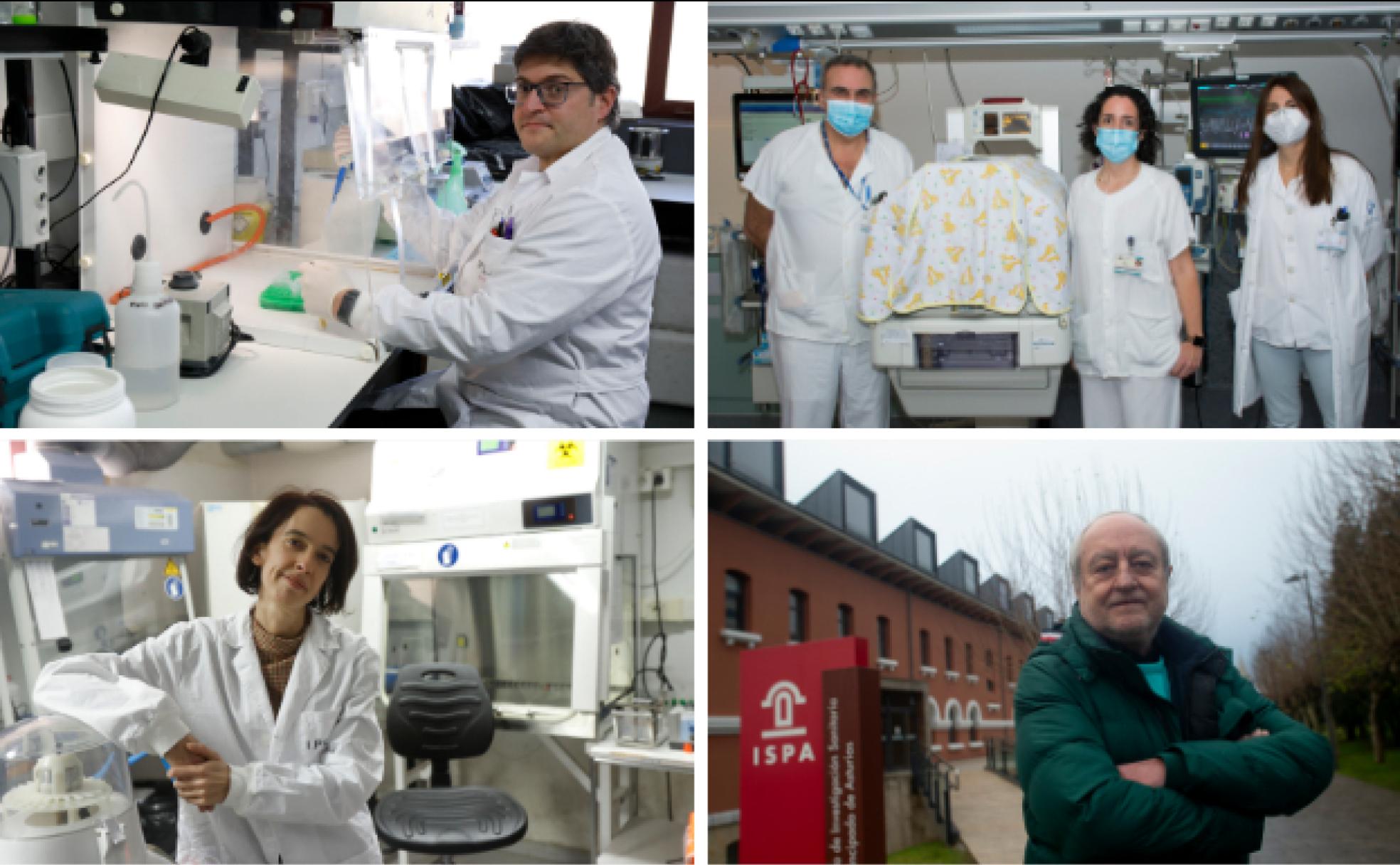

Miguel Gueimonde. Investigador científico en el IPLA-CSIC y vicedirector

«La nutrición de los pequeños, su crecimiento y su neurodesarrollo a medio y largo plazo son puntos importantes de nuestro quehacer», señala Solís. Y precisamente conocer cómo repercuten en la sociedad esas colaboraciones concede una mayor trascendencia a la necesidad de unión del polo científico biosanitario. Porque «más allá de la comodidad de evitar viajes para reuniones o traslado de muestras, la cercanía física va a permitir una integración mucho más intensa de ambos equipos».

Esta perspectiva integradora y de «indudable valor» permite también mirar al futuro y a sus retos: «Uno de los grandes desafíos de los próximos años será la translacionalidad a este tipo de áreas, en las que el avance el conocimiento es rápido. Ser capaces de trasladar ese conocimiento al ámbito clínico, beneficiando así a los pacientes, o al social para beneficio de los consumidores, es un reto importante», asevera Miguel Gueimonde. Lo corrobora Gonzalo Solís que añade que «el sistema sanitario asturiano, y el entramado biosanitario que lo rodea, tiene que crecer impulsado por la administración y, si fuera posible, por empresas privadas, buscando la excelencia investigadora, pero también el impulso a nuestra economía». El neonatólogo recuerda además que existen muchos campos a desarrollar y que Asturias cuenta con «excelentes investigadores y excelentes clínicos, pero debemos buscar y encontrar una colaboración que potencie la innovación y el desarrollo».

Gonzalo Solís. pediatra neonatólogo

La bióloga ovetense Susana Delgado, científica titular del IPLA-CSIC, mantiene colaboraciones desde 2015 con médicos del HUCA de distintos servicios como anatomía patológica, radioterapia oncológica o pediatría. Merced a ello, explica, «estudiamos los microorganismos presentes y los productos de su metabolismo en muestras de heces, biopsias de colon, saliva y otros fluidos de pacientes. Siempre con vistas a ampliar el conocimiento del papel que la microbiota tiene en la salud y la enfermedad».

Noticia Relacionada

Delgado es muy gráfica a la hora de describir esa 'relación a distancia' de años. «En mis primeros años de tesis doctoral contratábamos un taxista para traer las muestras biológicas 'frescas' –que son más perecederas que los alimentos– para ser analizadas microbiológicamente en Villaviciosa. Llevamos años compaginando el trabajo en el laboratorio con el de 'courier', haciendo de transportistas entre el HUCA y el IPLA. Por no decir los casos en los que necesitamos un análisis específico de las muestras y equipamiento de los servicios científico-técnicos de la Universidad». Dos viajes, ida y vuelta, de casi 100 kilómetros semanales que repercuten no solo en el investigador, sino fundamentalmente en la muestra, «con la consiguiente pérdida de calidad».

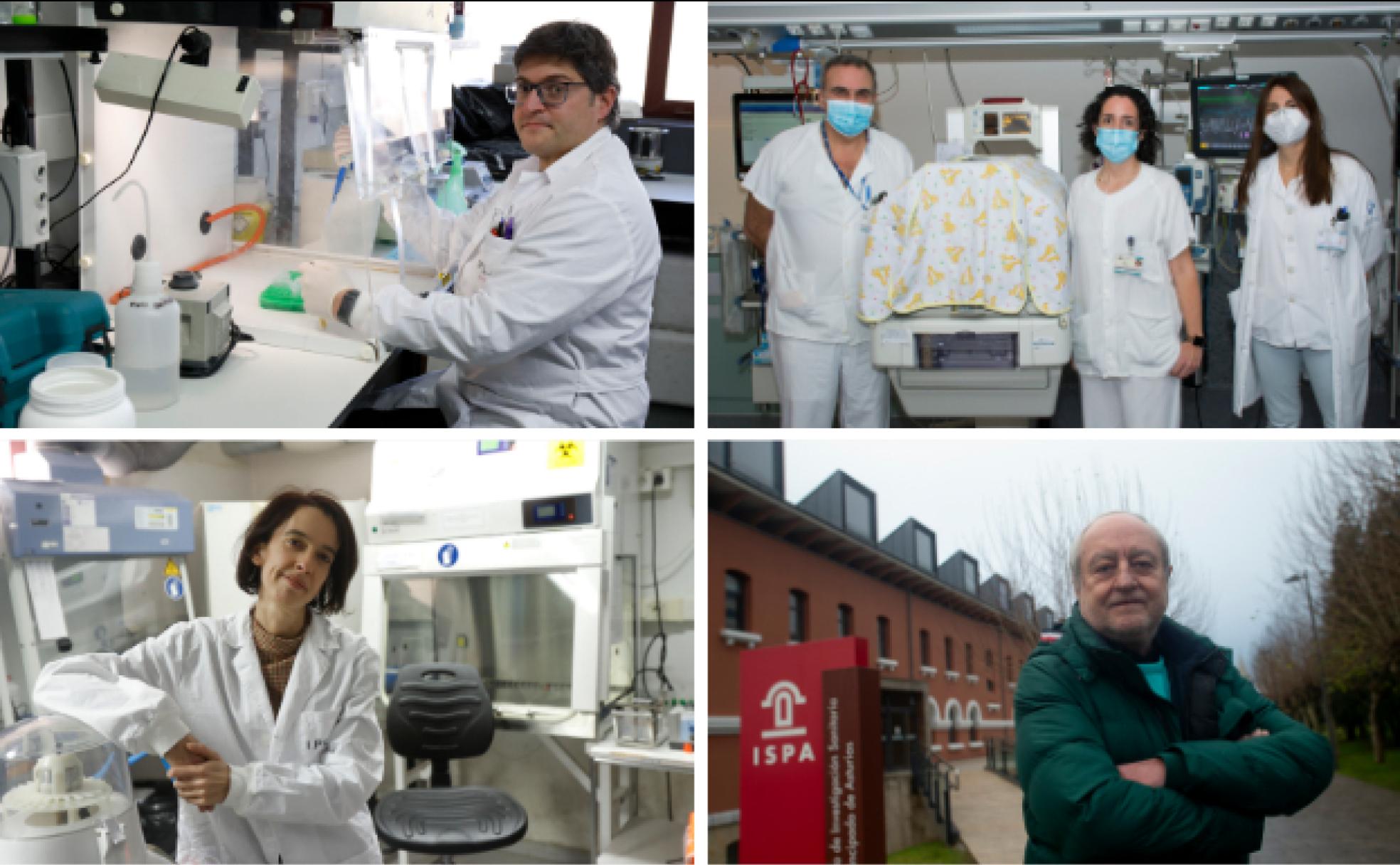

Susana Delgado. Científica titular del CSIC

Delgado solo ve «bonanzas» en el traslado del centro, «que se ha quedado pequeño en todos los aspectos: tanto para incorporar personal como para nuevo equipamiento, tan necesario para nuestros estudios». Considera que la nueva sede favorecerá el desarrollo y la potenciación de un centro «que ha evolucionado hacia la alimentación y la salud, y es referente en este campo a nivel nacional». «De las sinergias siempre salen beneficios. Solos no vamos a ningún lado», remata.

Para la bióloga, el gran desafío de futuro del sector biosanitario es la transferencia, en primer lugar hacia sociedad y, en segundo lugar, hacia la industria y el sector productivo. «Hay que democratizar la ciencia y que los ciudadanos sepan en qué se está investigando en el sector biosanitario y por qué», afirma en el primer caso. Y, en el segundo, «hace falta cultura de innovación y desarrollo, tanto por parte de los investigadores como de empresas alimentarias, biotecnológicas o farmaceúticas».

Volvemos al talento, a los profesionales, a los científicos y sanitarios que hacen posible que la investigación que se hace desde Asturias sea «de primer orden en el ámbito internacional», con unos niveles de productividad científica «muy por encima de los que cabría extrapolar a partir de los recursos dedicados a este fin», declara Miguel Gueimonde. «Mimbres hay, falta apostar por ello y asumir el riesgo», añade Carlos Suárez.

Los perfiles profesionales que se necesitarán en los próximos años vuelven a arrojar una unanimidad total: todo lo referente a la genética, la bioinformática y la bioingeniería, «pues en la evolución hacia la llamada medicina de precisión y tratamientos personalizados será necesario relacionar datos clínicos, genómicos y de otras ómicas», explica Suárez. «La inteligencia artificial y el manejo del big data socio sanitario son campos que en diez años van a necesitar gran cantidad de profesionales y talentos para que Asturias no se quede atrás. En este sentido, la ética en investigación va a tener un peso importante en este devenir», establece Solís. Y otro perfil que añade Susana Delgado tendente a ser una figura clave: el de los gestores en investigación.

Hasta aquí, todo claro. Pero aún más claro lo que se necesita para seguir: tiempo, dinero y «altura de miras». Tres pinceladas para la reflexión: «La ciencia está infrafinanciada»; «la carrera científica investigadora no puede ser vista como un infierno de obstáculos», e «investigar es invertir en nuestro desarrollo».

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Edurne Martínez y Sara I. Belled (gráficos)

Josemi Benítez, Gonzalo de las Heras y Jon Garay

Jon Garay e Isabel Toledo

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.