Secciones

Servicios

Destacamos

ANA SALAS ANA SALAS

Jueves, 14 de junio 2018, 14:41

El traslado del hospital a La Cadellada deja vacíos un complejo sanitario y un barrio. El Cristo se transformó al tiempo que el HUCA se desarrollaba. Cumplió 50 años haciendo historia: «Fue una oportunidad para cambiar el paradigma de la sanidad, un impulso de modernidad para la época. Era el hospital más moderno que cabía, de los primeros del país», alabó recientemente el consejero de Sanidad, Faustino Blanco. El nuevo también se ha construido con la «máxima ambición». Inmersos en la frenética actualidad, ni El Cristo ni La Cadellada son los únicos hospitales que ha visto la capital. El de San Nicolás es el más antiguo de Oviedo y hay quien lo sitúa en el primero del país.

Los ovetenses han pasado por muchos otros centros sanitarios a los que hoy existen: el nuevo HUCA, el Monte Naranco, el Centro Médico y la Clínica Asturias, estos dos últimos privados. También de los que forman parte de la historia más reciente: el sanatorio Miñor, el Blanco o el Girón, derribado por aluminosis. El germen de los hospitales se encuentra en el entorno de La Catedral y sus reliquias.Alfonso II El Casto fue el primer peregrino a Santiago de Compostela. Cuentan que el rey mandó construir la Cámara Santa para proteger las importantes reliquias que se conservaban en la basílica de San Salvador. Le atribuyen varios autores la fundación del primer hospital de la ciudad, el de San Nicolás, en Cimadevilla, sobre el año 791. Hay quien lo considera el más antiguo de España, como Miguel Vigil y el historiador Trelles de Villademoros. «Si el rey dotó a la ciudad de murallas, acueductos y palacios, bien pudo considerar necesario erigir uno en la corte del nuevo reino, a la que constantemente afluirían forasteros y a las cuales no tardarían mucho en acudir peregrinos propiamente dichos», dice José Tolivar Faes en 'Noticias históricas de la evolución sanitaria de Asturias'. En torno a las peregrinaciones empieza a desarrollarse la sanidad en la ciudad.

«En la Edad Media era muy elevado el número de hospitales y albergues en Oviedo, todos necesarios para ofrecer hospedaje y asistencia religiosa y médica a los numerosos peregrinos». Eran «modestos, de mayor intencionalidad que eficacia», coinciden los estudiosos. San Nicolás, San Juan, Santiago, Nuestra Señora de los Remedios y Virgen María o de la Balesquida (en la capilla del mismo nombre), San Julián y Santa Basilisa («un pequeño hopitalillo-albergue» en la calle Mon donde pervivió hasta principios del siglo XIX), San Sebastián (en el edifico Histórico de la Universidad), Santa Clara (de poca importancia o, por lo menos, con pocas referencias históricas frente al que estaba en la misma época, en el siglo XVI, el de la Asunción de Nuestra Señora), María Magdalena (en el número 10 de la calle Magdalena se ubicaba este hospital, entre los siglos XVIII y el XIX). El incendio de la Nochebuena de 1521 impide hacer una detallada reconstrucción sobre lo que fueron aquellos centros hospitalarios perjudicados también por las llamas.

El hospital de San Juan fue el más antiguo «y notable de cuantos se fundaron en Oviedo hace siglos» recoge Melquíades Cabal en 'Hospitales antiguos de Oviedo'. Allí se daba «lecho donde descansar, alimentos, calor, y asistencia médica y cirujano en caso de enfermedad» a los peregrinos. Estaba situado en el Palacio Francisco, a las afueras de la ciudad, en una «extensa zona de terreno, delimitada hoy por las calles de San Juan, Guillermo Schultz, Águila y Jovellanos». Algunos fustes de mármol estuvieron colocados en un mirador de una casa de la calle del Águila y otros dos están en la casa palacio del Duque del Parque, en Daoíz y Velarde. Hay historiadores que lo relacionan con el castillo construido por Alfonso III el Magno para la defensa del tesoro de la Iglesia.

Hospital de Santiago

Para que los enfermos no pudieran ser atendidos aquí lo hicieran en otro lugar, el Cabildo de la Catedral fundó el Hospital de Santiago, a las espaldas del de San Juan. La Iglesia pretendió construir un centro «de suficiente capacidad y proporción para la asistencia y curación de los numerosos pobres y enfermos que había». Quienes han escrito sobre la historia de estos hospitales cuentan centenares de anécdotas. De este, por ejemplo, que está unido a la muralla y esta le sirvió de pared.

El hospital Nuestra Señora de los Remedios, «tercero en importancia entre los hospitales antiguos», estuvo instalado en el barrio de la Vega, entonces fuera de la ciudad. Este, como los anteriores, «tuvieron una vida mediocre por la exigüidad de sus rentas y donaciones», describe Cabal en su libro.

Los tres continuaron en funcionamiento varios siglos, aunque en un buen número de ocasiones se pensó en unirlos. No eran como hoy entendemos un hospital. Ni la atención que allí se prestaba ni la medicina que se practicaba tenía mucho que ver con la actual. En el Oviedo medieval no abundaban los médicos. Cuenta Juan Luis Rodríguez-Vigil en su discurso de ingreso en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) que hay noticia de un médico judío, el doctor Yusaf, al que mencionó Juan Uría en uno de sus estudios. Aquellos hospitales nacidos en torno a la Catedral por las peregrinaciones y custodiados por el Cabildo fueron deteriorándose con el tiempo. Eso fue lo que llevó a las autoridades a unificarlos todos en un solo edificio a mediados del siglo XIX: el Hospital Provincial del Convento de San Francisco, el germen del primer gran hospital de la ciudad.

Cabal hace referencia a las estadísticas de 1820 que recopilan datos de la enfermería de San Juan y Santiago, donde se atendieron a 134 enfermos, y un centenar en la de los Remedios. En los diez primeros meses se prestó asistencia médica en el de San Francisco a 652 enfermos de Oviedo, y 314 de la provincia. Da idea de cómo eran los primeros y el ubicado en el convento de San Francisco, en un inmueble que estaría donde hoy se levanta el edificio de la Junta General del Principado.

Aquel también quedó obsoleto y, aunque unos se dividían por remodelarlo como una solución sencilla y menos costosa y otros defendían la necesidad de construir uno nuevo que durara muchos años, pesaron más estos últimos y nació el Hospital Manicomio de Llamaquique ya a finales del siglo XIX. La sanidad ovetense empezaba a modernizarse. Probablemente si no hubiera sido porque durante la guerra civil quedó totalmente destruido, la ciudad hubiera contado otra historia sanitaria, y urbanística, distinta a la que ya conocemos. Cuando el Gobierno asturiano trata de reconstruirlo, Regiones Devastadas lo impide porque la finca de Llamaquique estaba afectada por el plan de urbanización de la ciudad, recoge el Archivo Histórico de Asturias.

A La Cadellada

Sus pacientes se trasladaron al nuevo Hospital Psiquiátrico en La Cadellada desde 1933 -en 1983 aún tenía 700 internos y siguió funcionando hasta su derribo en 2003-. El complejo de aires europeos también sufrió la batalla pero en menor medida en una época en la que se improvisaron numerosos hospitales, en la que un deteriorado Centro Asturiano (solo quedó en pie un pabellón y siguió así hasta los 70) abandonó la idea de ser sanatorio para tratar a los indianos retornados, y en la que el orfanato minero hizo las veces de hospital provincial hasta que acabó construyéndose el centro en El Cristo y en torno a él la ciudad sanitaria que ahora se resquebraja para incorporarse a un nuevo capítulo de esta historia de la ciudad.

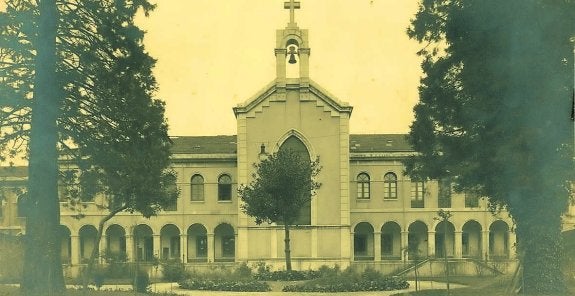

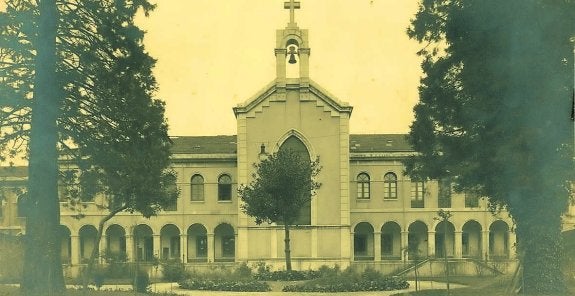

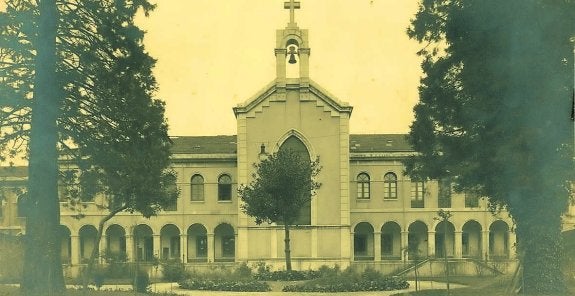

Hasta 2005, la capilla del hospital psiquiátrico de La Cadellada recibió a fieles del centro hospitalario, con el que se construyó y al que perteneció, y del barrio. Ligada al uso sanitario se mezcló en la vida de los ovetenses. Allí iban a hacerse las fotos de la boda quienes se casaban en Teatinos y a pasear los domingos los vecinos. Lo recuerdan Santiago Camporro y Francisco Alonso, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Asociación de Vecinos Paulino Vicente, y quien fuera director del psiquiátrico durante cuatro años, Víctor Aparicio Basauri, a los pies de la capilla que se deteriora sin que el Principado tome una decisión sobre su futuro.

Su intención es «preservar» el edificio, aseguran fuentes de la Consejería de Salud, que también explican que en el interior del HUCA hay un espacio «interconfesional» para la oración y meditación.

El primer proyecto para el complejo sanitario, de Juan Navarro Baldeweg, Ángel Fernández Alba y Alfonso Iglesias, contemplaba rehabilitar esta iglesia y reutilizarla como capilla del hospital. Las cosas fueron cambiando conforme fue avanzando la ejecución del proyecto para este templo de 1944. En su interior, 17 años después de su construcción, Paulino Vicente pintó un mural que representa la Última Cena. Ocupa todo el muro testero con figuras de un tamaño mayor que el natural. Las caras de los apóstoles y de Jesucristo las tomó el artista de enfermos y personal del psiquiátrico

Reparaciones

Se intervino en la capilla en varias ocasiones. En 1986 parar reparar filtraciones y sustituir algunas tejas deterioradas, y diez años después para restaurar el templo y el mural protegido con un estilo religioso moderno propio de la vertiente de pintura tradicional del primer cuarto del siglo XX.

Un estudio realizado por la Red de Conservación del Patrimonio Arquitectónico dice de ella que, a pesar de parecer un edificio sencillo de carácter austero, cuenta con un alto valor histórico constructivo y, por ello, debe ser recordado.

Lo mismo creen los vecinos y los médicos, sin entender que en el complejo el Principado se haya gastado 500 millones de euros y no haya invertido nada en la rehabilitación de esta capilla, sobre la morgue del antiguo psiquiátrico, a la que se asoman curiosos pensando que podría ser la del hospital. Idea que abandonan al acercarse y ver una chaqueta raída colgada en la verja, donde lleva varias semanas. Las vidrieras están rotas, las hierbas crecen en el tejado y en un pequeño jardín que ha quedado a un lado. Han retirado parte del cierre original sin intervenir en la capilla. Sin «respetar el patrimonio», protestan.

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Favoritos de los suscriptores

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.