Secciones

Servicios

Destacamos

Un informe de Oxford y Gallup para la ONU, resalta que en Estados Unidos, todavía faro del planeta y recalco el 'todavía', se ha producido una brusca caída en su posición en el Ranking Mundial de la Felicidad, bajando hasta el puesto 23. Lo curioso ... es que dicha caída se produce porque las generaciones jóvenes se sienten mucho menos felices que los mayores, mientras que en el resto del mundo sucede lo contrario y la gente joven es la que se siente más feliz. El sistema usado para la medición de una variable tan difícil de cuantificar y medir como la felicidad ha sido la propia autoevaluación personal. El fenómeno de 'felicidad inversa' según la edad también ocurre en otros países anglosajones, como Canadá, Nueva Zelanda, Australia... En cambio, los jóvenes que se autoconsideran como los más felices del mundo son los lituanos, israelíes y serbios.

Ese grupo de jóvenes del mundo anglosajón que se sienten muy poco felices serían los componentes de la denominada Generación Z (los nacidos en torno al año 2000 y que viven por y para el mundo digital y las redes sociales) y los 'Millennials', es decir aquellos nacidos entre 1980 y 2000, los cuales sienten un vacío existencial como consecuencia de la desestructuración profunda que ha sufrido el mundo occidental en sus pilares o referentes básicos, empezando por la desmembración de eso que antes se llamaba 'familia', y que ha sido durante milenios la estructura fundamental sobre la que se cimentó Occidente. Cambiar eso por relaciones inestables, cambiar tener hijos por perros y gatos, cambiar las relaciones personales directas por las virtuales de las redes sociales, ha hecho a la gente profundamente desgraciada y ha convertido a los seres humanos en meros esclavos telemáticos despersonalizados.

En ese 'ránking' mundial de la felicidad, los finlandeses ocupan la primera plaza, seguidos por daneses, islandeses y suecos. A continuación vienen los ciudadanos de Israel, Países Bajos, Noruega, Luxemburgo, Suiza y Australia. En el extremo opuesto, los ciudadanos de Lesoto, Afganistán y Líbano se consideran a sí mismos como los menos felices del mundo.

En cualquier caso, medir la felicidad es algo imposible y subjetivo que depende más de cómo percibe la persona su situación personal que de la realidad de dicha situación. Iconos de la Economía Conductual, como Kahneman, Tversky, Smith, Ariely, etc. sostienen que «el color del cristal de las gafas con las que se mira la realidad es más importante que la propia realidad» a la hora de sentirse bien. Dicha línea de pensamiento también sostiene que es más importante lo que no se tiene que lo que se tiene. En el prestigioso MIT estadounidense se hicieron estudios comparativos entre personas que habían recibido un mismo premio, pero con el matiz de que una parte de dichas personas había estado a punto de conseguir un premio mayor y, en cambio, la otra parte recibió el premio por sorpresa. El ejemplo típico serían dos amigos que el domingo están viendo los resultados del fútbol y un poco antes de que acaben los partidos uno tiene 13 aciertos y el otro 15. Al final, un gol de última de hora, da la vuelta a la situación y ambos consiguen 14 aciertos, con lo cual obtienen un premio igual. Aquel que estuvo a punto de conseguir un premio mayor siente amargura en lugar de felicidad, mientras que el que tenía 13 aciertos y al final tuvo 14 está muy contento. Ambos tienen sentimientos opuestos, pese a que el premio ha sido el mismo.

El primer país que se planteó el objetivo de la felicidad como algo tan serio como para incluirlo en su Carta Magna ha sido Bután, ese pequeño país del Himalaya. Tradicionalmente el bienestar de un país se medía por el PIB, pero es obvio que tener un buen PIB es «condición necesaria pero no suficiente» para vivir bien, como resaltó Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía del año 2001, en su ya legendario artículo 'El Fetichismo del PIB'. La idea de que medir la felicidad por el PIB era simplista dio lugar a la propuesta del hindú Amartya Sen, economista bengalí nacido en 1933, el cual desarrolló el IDH (Índice de Desarrollo Humano), en el cual se incorporan muchas variables, como seguridad física y jurídica, salud, esperanza de vida, alfabetización, ingresos... En todo caso, el ser humano siempre mide y compara su situación con la de sus semejantes y coetáneos. No hace mucho, una tuberculosis quitaba la vida y una rotura de cadera dejaba inválida de por vida a cualquier persona, aunque fuese un rey. Ahora las cosas han cambiado, pero aquel rey de hace dos siglos que tenía enormes limitaciones era el que mejor vivía comparativamente con su entorno y eso le hacía sentirse afortunado y feliz. El español José Ortega y Gasset afirmaba que «yo soy yo y mis circunstancias», pero la realidad es que el entorno es muy determinante y para sentirse afortunado o desgraciado la comparativa con lo que nos rodea es casi el punto principal, con lo cual podría decirse que 'Yo soy mis circunstancias o entorno y yo'.

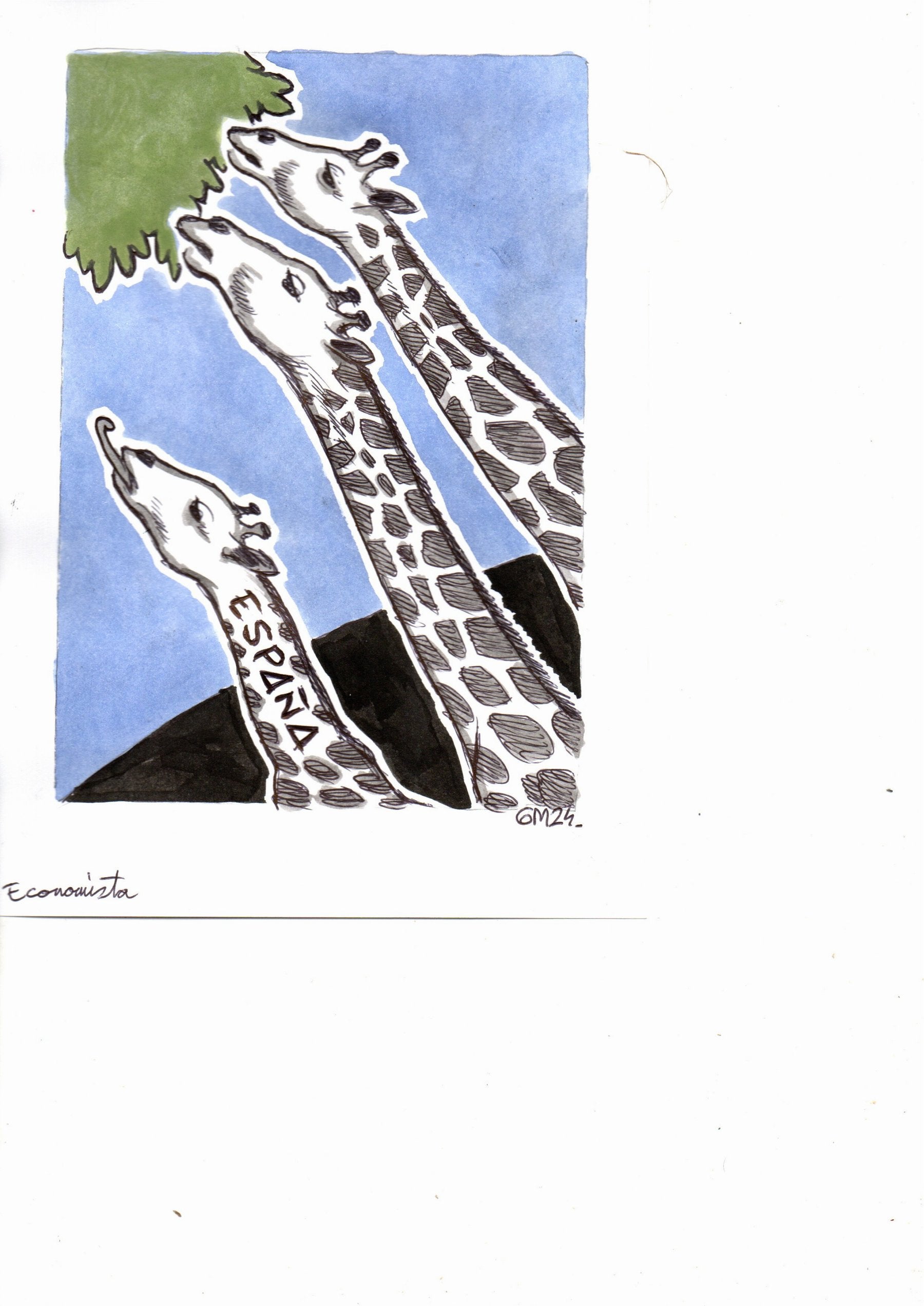

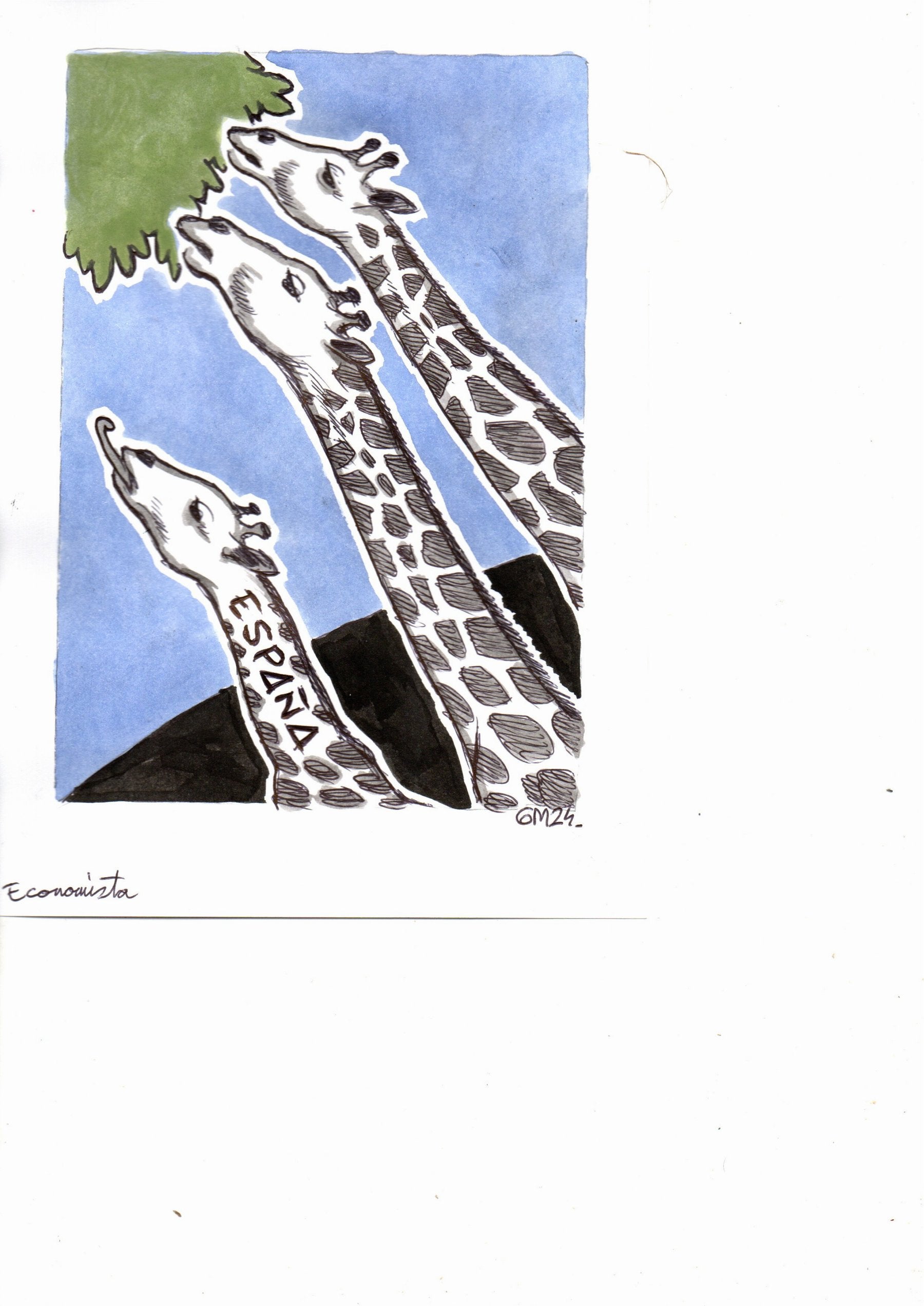

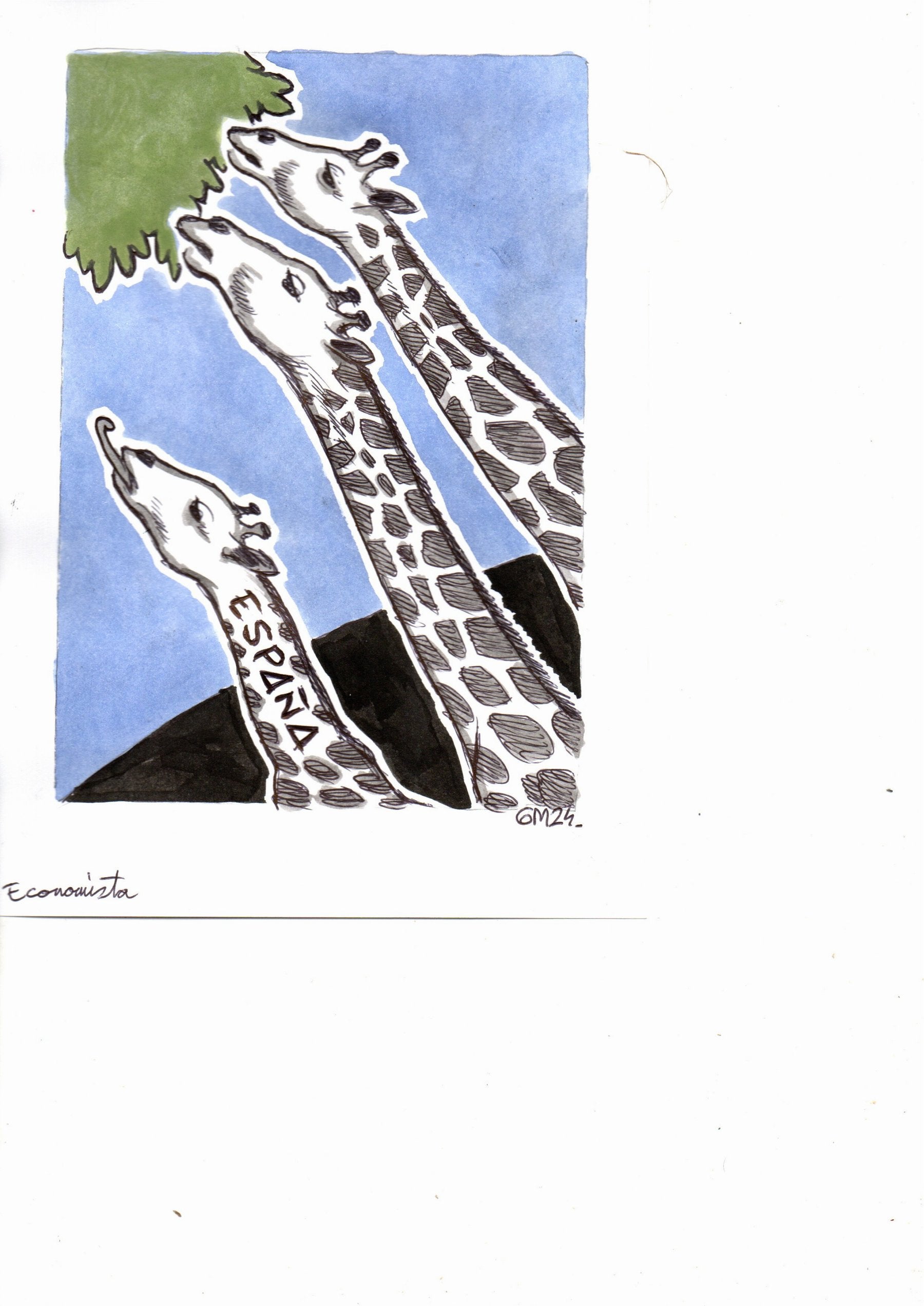

Pero quizá el factor que mayor infelicidad produce al ser humano es la incertidumbre, y la realidad es que como diría el sociólogo polaco Zygmunt Bauman «La única certeza que hay en la vida es que no hay ninguna certeza». El ser humano quiere pensar o tener la sensación de que su vida es trascendente y que todo tiene una razón o finalidad, pero no es así. De hecho, nadie recuerda nada de sus antepasados más allá de tres generaciones, señal de la poca o nula huella que dejamos aquí. La realidad creo que va más en la dirección de una especie de intranscendencia regida por la aleatoriedad. Algo así como el darwinismo, en el cual se producen cambios al azar sin finalidad concreta alguna, pero los que mejor se adaptan sobreviven y el resto no, aunque ninguno deja huella a largo plazo. A la jirafa no le creció el cuello para poder comer las hojas de los árboles, sino que sucesivas mutaciones hicieron que aquellas a las que les había crecido el cuello podían comer las hojas altas y el resto no. Unas sobrevivieron y otras no, pero ninguna ha dejado una huella trascendente. Los seres humanos somos poco más que todo eso, aunque nos cuesta reconocer esa realidad.

Es decir, los cambios en la naturaleza y en la sociedad no tienen carácter finalista, no suceden con un objetivo. Los cambios o mutaciones se van produciendo y aquellas variantes que facilitan la vida se mantienen y el resto desaparecen. Por eso las sociedades que caen en planteamientos incoherentes e insostenibles, como la occidental actual, y la española muy en particular, entran en decadencia y desaparecen porque no pueden competir.

España es una jirafa de cuello corto.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Nuestra selección

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.