Secciones

Servicios

Destacamos

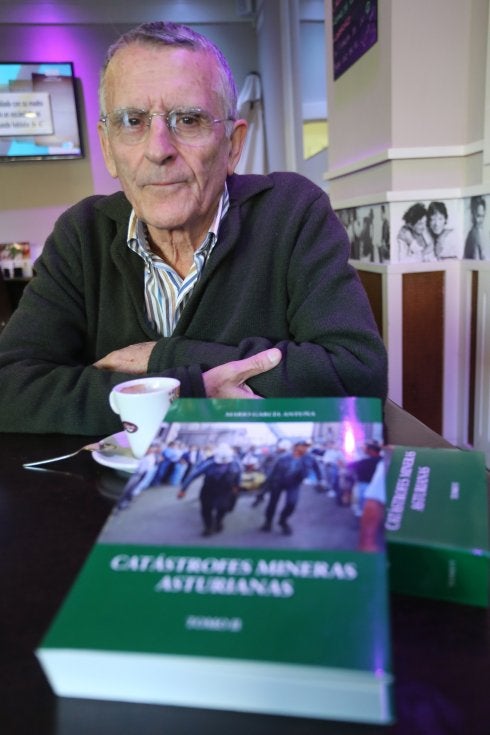

ENRIQUE ARENAS

Domingo, 25 de octubre 2015, 00:44

Mario García Antuña (Moreda, 1940), casado y con tres hijos y dos nietos, es ingeniero técnico de minas y trabajó en la empresa pública Hunosa hasta su prejubilación, en 1993. Durante más de cinco años estudió los accidentes mineros producidos en Asturias y fruto de ello es el libro 'Catástrofes mineras asturianas', que el próximo día tres de noviembre se presentará en el Museo del Ferrocarril de Asturias, en Gijón.

¿Cuántos trabajadores se llevó por delante la minería en Asturias?

En mi estudio documento que murieron cinco mil trabajadores en más de ocho mil accidentes, pero el número de víctimas es mayor.

¿Más?

Estudié las catástrofes que hubo entre los años 1889 y 1995 en las que se produjeron más de cuatro muertos y documenté 63 accidentes con 466 víctimas mortales en total. Después están los accidentes en los que hubo menos de cuatro muertos y la suma total llega a 5.090. Además, hay que añadir los accidentes de los siglos XVII y XVIII, de los que no tenemos apenas documentación. Con ellos, la cifra aumenta mucho, ya que en esa época la seguridad en las minas estaba en pañales. Se metía a la gente dentro para sacar carbón como fuera y sin importar la seguridad.

¿En esta larga lista de catástrofes, cuál fue el accidente más duro que vivió Asturias?

El más grave se produjo en la mañana del día dos de enero de 1889. Fue en la mina Esperanza, en Boo, en Aller, y hubo 30 muertos. Fue un accidente que marcó un antes y un después en las catástrofes mineras.

¿Qué pasó?

El accidente sobrevino por una explosión de grisú. La gente estaba trabajando en un testero de la mina y se produjo la explosión por deficiencias de ventilación. Los efectos llegaron hasta la galería superior, en donde trabajaban la mayor parte de los operarios fallecidos. En 1995, en Nicolasa, también se produjo un accidente muy grave como consecuencia de una explosión de grisú, con 14 muertos y otro muy grave fue en el María Luisa, con 17 muertos. Las catástrofes mineras se producen por derrabes, derrumbamientos o atrapamientos, pero el 40% de los accidentes en las minas se deben al grisú.

Define al grisú como el enemigo público de los mineros, el más cruel, despiadado, traicionero y temible. ¿Siempre hay peligro?

El grisú está dentro de la hulla. Siempre pueden surgir circunstancias que lo hagan explotar. Por muchas medidas que se tomen, hay un riesgo. Es un peligro constante y su presencia es inevitable. De las 63 catástrofes que documenté, 34 fueron por ocasionadas por el grisú, con 271 muertos. El grisú está ahí siempre. Está al acecho y en cuanto puede la arma.

Pero las medidas de seguridad han mejorado mucho.

Por descontado. Ya pasó la época en que los mineros entraban a las minas con la jaula y el jilguero y si caía tenían que salir corriendo porque había grisú. Ahora, desde el exterior del pozo está todo informatizado y se conoce en tiempo real lo que está sucediendo dentro y las concentraciones que hay. Los detectores de metano son digitales y la tecnología avanzó mucho. Hoy día en Asturias es difícil que ocurran accidentes como los de hace años, pero no es imposible.

¿Son inevitables los accidentes en la mina?

Por descontado. Como en la carretera. Hay normas de seguridad, pero el accidente surge igual. Es imprevisible e inevitable. Téngase en cuenta que estamos trabajando en un ambiente totalmente inhóspito para las personas. Hay menos aire y condiciones de trabajo muy difíciles.

¿Por qué se producían tantos accidentes en la mina?

A las empresas lo que le interesaba era la producción, no la seguridad. Hasta los años 60, concretamente con la entrada de Hunosa, no mejoran las condiciones. Las direcciones de las empresas empezaron a preocuparse por la salud laboral del trabajador y también empezaron a llegar los sindicatos que exigían seguridad.

¿Cuál fue el accidente más raro de los que usted ha estudiado?

El más dificultoso para el rescate fue el que se produjo en la mina Confiada III, en Tudela de Veguín, en Oviedo. Fallecieron cuatro trabajadores y la brigada de salvamento tuvo un rescate dificultosísimo. En el pozo Mosquitera, en Siero, hubo un accidente muy complicado, porque se vino abajo una escombrera y tapó completamente la boca del pozo cuando había 300 trabajadores en el interior. Una secuencia similar a lo que sucedió en la mina San José de Chile en donde quedaron atrapados 33 mineros. La diferencia es que Mosquitera no es una mina de montaña, sino un pozo que está comunicado con otras galerías y los mineros pudieron salir la mayor parte de ellos por Pumarabule y por otras chimeneas.

También habla de un accidente minero en la prehistoria, hace seis mil años, en la localidad de Texeo, en Riosa. ¿Cómo fue?

Las minas de Texeo se redescubrieron en 1888 de forma accidental tras un desprendimiento de arcillas mineralizadas. Apareció una cueva y a partir de ahí hubo investigaciones. Cuatro mil años antes de Cristo había allí un pueblo minero que trabajaba el cobre para hacer sus herramientas, flechas, arcos y útiles de caza. En el interior se encontraron los restos de 16 personas en una posición de trabajo y con los útiles, lo que apunta a que estaban trabajando cuando murieron.

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.