Secciones

Servicios

Destacamos

«Por primera vez, podemos mirar directamente a los ojos a un astur», celebraba este viernes, eufórico, el arqueólogo Alfonso Fanjul Peraza, encargado de liderar las investigaciones en el yacimiento de la sima de La Sobia (Teverga) que han permitido ponerle rostro a uno de los pobladores de la zona hace unos 2.000 años y, de paso, confirmar que «ya por aquella época bebían sidra».

Fanjul -investigador principal del proyecto tevergano- presentó en la Casa de la Cultura de San Martín los resultados de la campaña arqueológica realizada en la cueva junto a la alcaldesa del concejo, María Amor Álvarez Ardura, el director general de Infraestructuras Rurales y Montes del Principado, Fernando Prendes, y el responsable de Medio Rural de la Caja Rural de Asturias, Javier Nievas. Un acto en el que se descubrió «la cara del astur de La Sobia», a la que se ha llegado gracias al minucioso trabajo realizado por el ilustrador especializado en arqueología Iván Cuervo bajo la tutela científica de la bióloga Carmen Alonso Llamazares.

«Lo único que teníamos eran los restos humanos que habían aparecido en la cavidad. Y, entre ellos, destacaba parte del cráneo, con tres piezas dentales, de un individuo que, en un primer momento, pensábamos que era un niño y luego se confirmó que era un adulto joven con signos de desnutrición», explica Iván Cuervo.

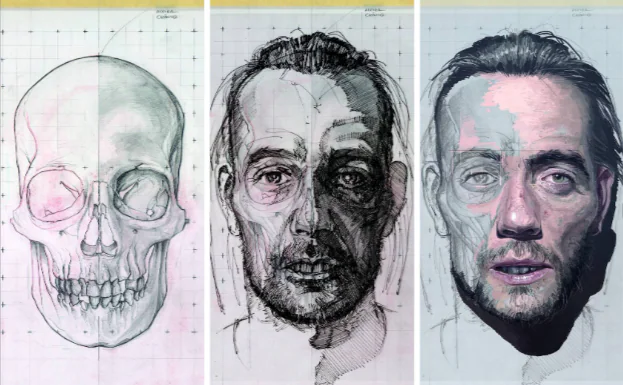

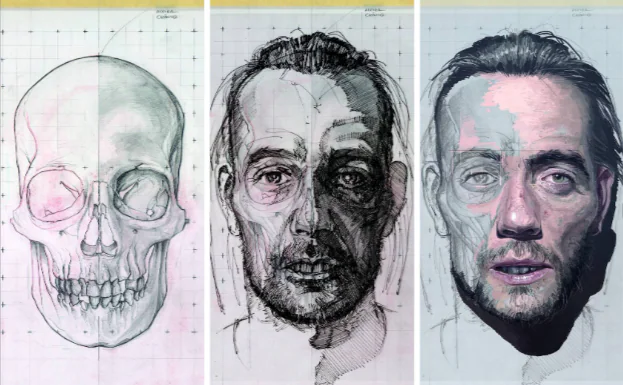

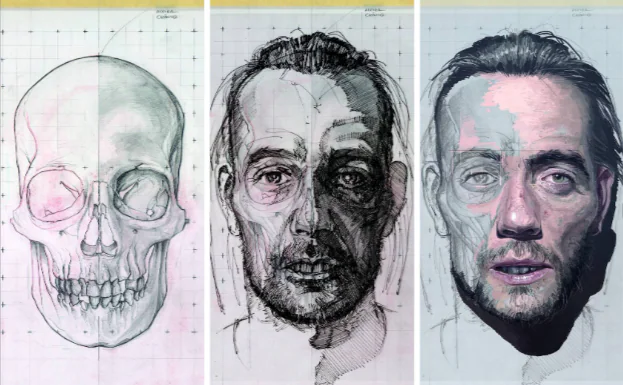

Así se crea un rostro humano

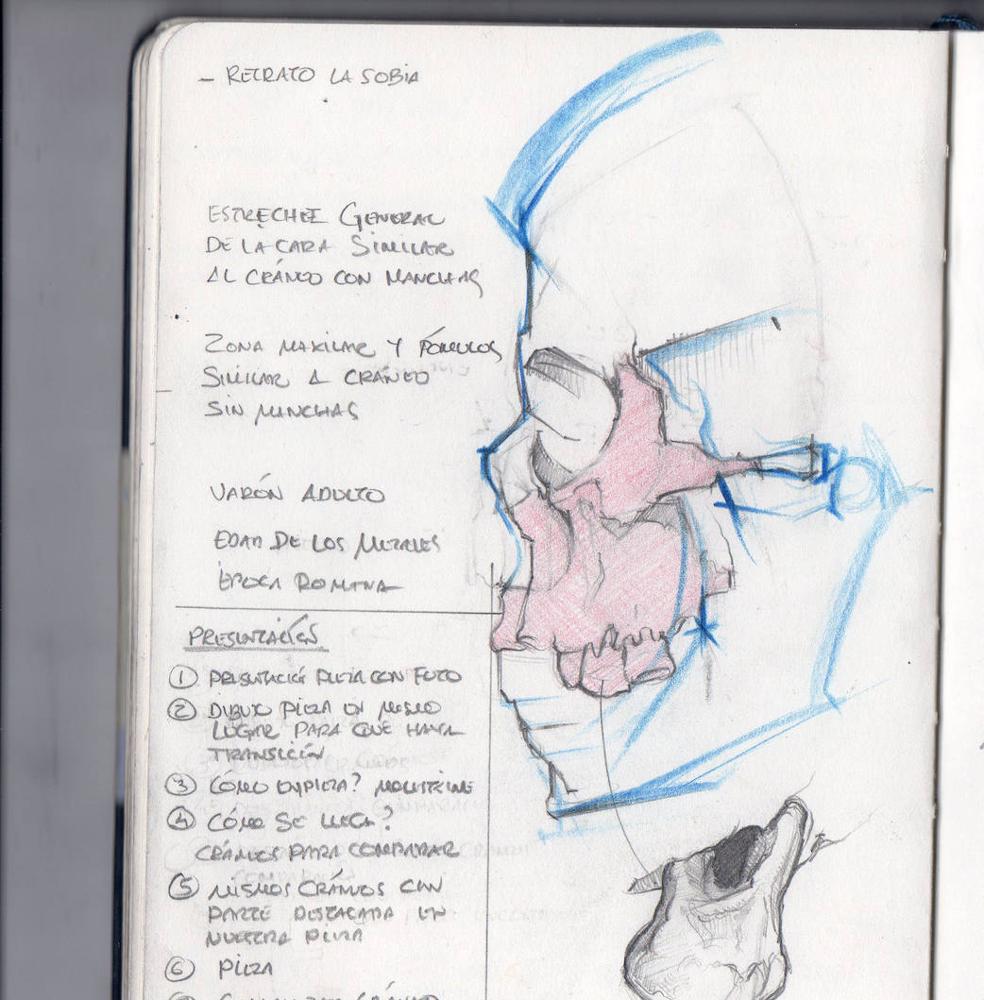

Los primeros apuntes en el cuaderno de trabajo del ilustrador Iván Cuervo.

Los restos óseos del individuo encontrado en La Sobia fueron comparados con dos cráneos similares.

El ilustrador trabajó bajo la tutela científica de la bióloga Carmen Alonso. Los arqueólogos solo disponían de parte de la nariz, el globo ocular y tres piezas dentales.

Tras la reconstrucción del cráneo se fueron añadiendo los músculos faciales.

Las distintas capas se consiguieron utilizando papeles vegetales.

La primera aproximación al rostro del astur de La Sobia.

La recreación final del individuo que vivió en Teverga hace 2.000 años.

AUX STEP FOR JS

Y, a partir de «un fragmento de su nariz, el globo ocular y esos tres dientes», se pusieron manos a la obra para reconstruir su apariencia en los laboratorios de la Universidad de Oviedo. Un proceso en el que Iván Cuervo y Carmen Alonso tomaron como referencia «otros dos cráneos enteros cuya morfología y medidas eran muy similares a las del individuo de La Sobia hasta llegar a reconstruir su propia estructura craneal, a la que, poco a poco, se fueron superponiendo los músculos faciales».

Pero, además de ponerle cara al hombre de La Sobia, el equipo de Alfonso Fanjul Peraza también presentó este viernes los resultados de la prospección del interior de la sima, su topografía y los primeros análisis de esos restos humanos encontrados, «los de varios individuos -entre ellos, una mujer- que fueron arrojados al interior de la cavidad entre finales del siglo I d. C. y comienzos del siglo II d. C., según la primeras pruebas de carbono 14», apunta el arqueólogo.

Unos análisis que han arrojado un sorprendente hallazgo «gracias a la falta de higiene oral de ese individuo cuyo rostro ha sido ahora reconstruido», porque «el estudio de su cálculo dental muestra, entre otras cosas, el consumo de sidra y de una papilla de sémola de escanda hervida posiblemente en lácteos. Un 'porridge' de la época, las tradicionales gachas», apunta Fanjul.

A esas y otras reveladoras conclusiones llegó la profesora colaboradora de Botánica de la Universidad de Oviedo María Ángeles Fernández Casado, la primera «sorprendida» con el hallazgo, en el que trabajó junto a sus colegas Tomás Emilio Díaz y Herminio Severiano Nava: «No podía creer que los restos de sus dientes se hubiesen conservado tan bien». Una de esas afortunadas carambolas de la arqueología porque, presumiblemente, «tendrían que estar más deteriorados de lo que estaban por los jugos de la boca y el paso del tiempo».

«Cuando Alfonso me trajo esos tres dientes a ver si aparecía algo en ellos, pensé que iba a ser difícil, pero, al analizar el sarro, empezaron a aparecer cantidad de restos vegetales, como restos de pera y de manzana».

«Hasta ahí, todo más o menos previsible, pero la mayor sorpresa llegó cuando cogí una muestra de sidra de una botella que tenía en casa para analizarla y, al compararla con los restos de los dientes, empezaron a aparecer estructuras muy similares y los hongos presentes en la fermentación del jugo de la manzana».

Y aún hay más: «Las últimas comidas de este individuo antes de su muerte incluían peras y arándanos silvestres, lo que nos ayuda a fijar su fallecimiento en torno al mes de octubre, el único momento del año en que ambos frutos conviven».

Publicidad

Álvaro Soto | Madrid y Lidia Carvajal

Cristina Cándido y Álex Sánchez

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.