Secciones

Servicios

Destacamos

Cuando uno piensa en el CERN, el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, también llamado Laboratorio Europeo de Física de Partículas Elementales, se imagina sesudos científicos haciendo cálculos imposibles sobre la materia oscura, los límites del universo y escudriñando los recovecos de la física de partículas. Y aunque mucho de eso hay, porque miles de investigadores del mundo utilizan el centro para sus experimentos, lo cierto es que el enorme complejo, de más de 600 hectáreas y situado en la frontera franco-suiza, a pocos kilómetros de Ginebra, es todo un mundo que va mucho más allá.

Tras pasar la barrera de seguridad, llama la atención uno de sus símbolos, el Globo de la Ciencia y la Innovación, una impresionante estructura de madera de 27 metros de altura que se ha venido utilizando como centro de recepción de visitantes. Pronto, pasará a tener otros usos, porque el nuevo centro que recibirá a turistas y estudiosos está a punto de abrir sus puertas el próximo 8 de octubre. Estos días, todo está en obras. Y llama también la atención la ingente cantidad de edificios, naves, instalaciones y estructuras que dan forma al complejo. Grandes talleres en los que queda patente toda la parte industrial necesaria para que esos físicos del principio puedan realizar sus investigaciones. Enormes puentes grúa mueven piezas gigantescas, las que dan forma al LHC, la joya de la corona. El Gran Colisionador de Hadrones, que entró en servicio en 2008, es el destino final de las partículas que se introducen en una compleja red interconectada de aceleradores cuyo primer eslabón es el Sincro-Ciclotrón de protones de 600 MW (SC), construido en 1955. A su alrededor, toda una serie de experimentos –alguno de ellos cuenta con sus propias instalaciones, de nuevo gigantescas– que han permitido lograr avances en superconductividad, criogenia, alto vacío, imanes, nuevos materiales, electrónica de potencia, ingeniería civil, microelectrónica, computación, telecomunicaciones, teleproceso, mecánica de precisión, instrumentación...

Para todo ello son necesarios físicos, sí, pero también ingenieros, matemáticos, todo tipo de técnicos y el personal que hace que todo funcione: el CERN cuenta con su propia estación de bomberos, subestaciones eléctricas, hospital, guardería, hoteles, varios restaurantes... Son unas 2.500 personas las que trabajan allí con contrato, pero hay otros varios miles que han hecho posible que más de 12.000 científicos de 70 países diferentes puedan hacer uso de las instalaciones.

Hay que decir que el CERN, una institución en la que participan 22 estados, es casi como un país independiente. El gobierno del lugar lo lleva el Consejo, asesorado por un comité científico y otro financiero. Sus trabajadores no pagan impuestos directos a ningún país, y hasta tienen un sistema propio de pensiones, por poner algún ejemplo de lo que significa vivir y trabajar en este gigante científico de vanguardia que es a la vez un campus universitario en el que miles de estudiantes hacen prácticas o acceden a sus primeros empleos.

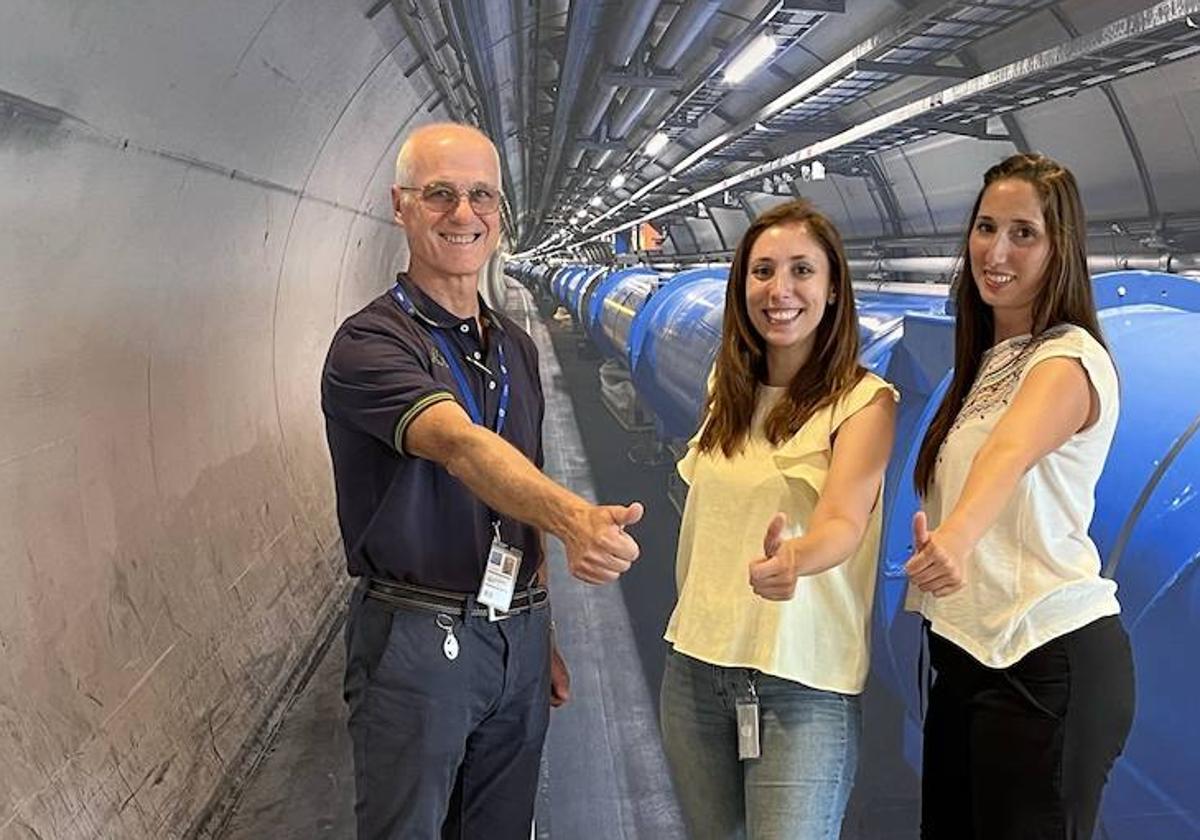

Entre los trabajadores hay al menos una veintena de asturianos, y son tres los que nos reciben para visitar las instalaciones de su mano pocos días antes de que se hiciese público que el investigador de la Universidad de Oviedo Santiago Folgueras liderará un proyecto de desarrollo de Inteligencia Artificial para optimizar los resultados que se obtienen del colisionador de hadrones. Se trata de Juan García, un veterano investigador que se acaba de jubilar y que sigue vinculado al CERN como guía de sus instalaciones; Ruth Díaz, una ingeniera técnica mecánica e ingeniera industrial superior que es jefa de taller en el laboratorio de investigación y desarrollo de imanes superconductores; y Sara Sainz Pérez, una ingeniera mecánica que realiza estudios de Física, que trabaja como operadora –es la única mujer– en la sala de control de los ocho aceleradores del laboratorio, donde también se gestiona el manejo de las infraestructuras criogénicas y técnicas de las instalaciones.

Los tres coinciden en que el CERN es un gran lugar para trabajar, para crecer y que, a pesar de que en ocasiones no hay horarios y la aparición de problemas generan momentos de mucho estrés, lo cierto es que «es un lujo poder estar aquí», coinciden. El altísimo nivel de precios de Suiza hace que algunos de ellos –es el caso de Juan y Sara– escojan Francia para vivir, porque aunque los sueldos, en comparación con España, son altos –el salario mínimo interprofesional en el país helvético anda por los 4.000 euros al mes–, lo cierto es que un alquiler en Ginebra supera siempre los mil euros, y un café anda por los 6,50 como mínimo. «Se necesita gente en todos los departamentos», dicen sobre la necesidad del CERN de contar con todo tipo de manos y cerebros, y sobre la falta de información que, en muchas ocasiones, hace que potenciales 'miembros' de esta gran familia científica no sepan que pueden trabajar allí. «Aquí cabemos todos», comentaba Ruth Díaz, para quien, además, «ser español en el CERN es una ventaja». Y es que, comenta Juan García, «los trabajadores de España, contrariamente a lo que se pueda pensar allí, están muy bien vistos aquí por su implicación y su capacidad de trabajo». Explica Sara Sainz que «es un ambiente muy internacional» en el que lo más valioso es el desarrollo personal y profesional.

Lo cierto es que, hasta que no fueron reunidos por este periódico, estos tres asturianos no se conocían entre sí. Tal es el movimiento de personas y las distancias que se recorren en el CERN que muchos de sus trabajadores no tienen por qué verse en ningún momento. Que se lo digan a Tim Berners-Lee, que para solucionar el problema de las comunicaciones entre departamentos desarrolló el sistema que hoy llamamos internet y se inventó el 'hipervínculo', la base de todas nuestras aplicaciones.

Solo hay que pensar que el Gran Colisionador de Hadrones es un anillo de 27 kilómetros de imanes superconductores que recorre el subsuelo de las instalaciones y sus alrededores, en la frontera franco-suiza. Todo un mundo dedicado a la investigación que necesita más manos para funcionar.

.jpg)

Entrar en la Sala de Control del CERN es entrar en su corazón, en el lugar desde el que se observa el funcionamiento del complicado sistema de aceleradores de partículas interconectados que le ha dado fama mundial. Hace unos pocos años, se decidió unir todos los centros de seguimiento de las instalaciones en uno solo, y el resultado es una enorme sala llena de monitores, gráficos y señales de alarma que recuerda a los de las misiones de la NASA. En uno de los puestos, junto con otros compañeros, nos recibe Sara Sainz Pérez (Avilés, 1992), la única mujer que hubo y hay –de momento– en este equipo, que se dedica a vigilar que todo va bien en todo momento y que el LHC, el gran colisionador de hadrones, siempre tiene su haz disponible para que los científicos puedan realizar sus experimentos.

Esta ingeniera mecánica formada en la Escuela Politécnica de Gijón y que, tras su llegada al CERN en 2021 decidió estudiar Física a través de la UNED, tiene encomendada la labor de analizar todos los datos del PS (Proton Synchrotron) y el Booster, dos de las piezas elementales –la primera, construida en 1959, es el germen del CERN– como operadora. «Cuando se detecta un fallo o una anomalía hay que tomar las decisiones adecuadas en cuestión de segundos, y después de saber qué es lo que falla ponerse a trabajar de forma conjunta con quien tenga que solucionarlo», resume sobre su trabajo. Una labor para la que trabaja a turnos, pero para la que no hay hora ni fecha en el calendario.

Cuando nos recibe, un accidente reciente tiene parado el gran Colisionador de Hadrones, por lo que se detecta cierta relajación en los equipos mientras no se pone a funcionar de nuevo. «Cuando sucede algo, hay que venir y solucionarlo, porque cada segundo que pasa sin funcionar supone la pérdida de mucho dinero y la imposibilidad de poder desarrollar los experimentos», explica. Hay que tener en cuenta que el CERN recibe sus ingresos de los científicos que 'alquilan' los diferentes aceleradores durante un tiempo para leer los resultados que les interesan y realizar sus averiguaciones. Un mundo que cautivó a Sara en cuanto empezó a trabajar en él. «Fue duro durante la pandemia, por las medidas de seguridad, el alejamiento entre las personas... Pero ahora hemos recobrado la normalidad». Así que lo tiene claro. «Me quedaré aquí, sea en el CERN o no, porque estoy creciendo en muchos aspectos».

Uno de ellos, el sentimental, porque aprovecha este reportaje para anunciar a través del periódico que sí, que tiene pareja, un alemán que trabaja también en el CERN, y que «pronto tendrán más datos», dice entre risas. Además de la cuestión formativa, esta joven que vive de alquiler en Saint-Genis-Poully, en el lado francés, ha aprendido a disfrutar del buceo, de la naturaleza y del enriquecimiento personal: habla español, francés, inglés y, claro, está aprendiendo alemán.

Juan García Pérez (Canero, Valdés, 1957) es toda una institución en el CERN, adonde llegó en 1980 desde Gijón, donde estudió y pasó su infancia, para participar en un experimento, cuando no se trabajaba aún con ordenadores y la física de partículas era una disciplina que sonaba a chino a la mayoría de los científicos españoles. Con él se trajo su preparación de FP de la Laboral, como oficial mecánico tornero, su carrera de Física en Santander –fue profesor en España en diferentes etapas–, su tesis sobre el quark b –una partícula elemental de la tercera generación de quarks descubierta en 1977– y su afición por el fútbol. Jugador de varios equipos primero en Asturias –empezó en el Ensidesa– y luego en Suiza, una lesión le apartó de los terrenos de juego, y una mujer, que ahora es su esposa y con la que comparte dos hijos, le hizo asentarse en Suiza, junto al CERN, aunque ahora vive en la zona francesa, donde además tiene una vivienda alquilada a jóvenes que trabajan en el complejo científico. Jubilado desde 2022, colabora como guía de visitantes con la institución que conoce como la palma de su mano y que ha sido el centro de sus desvelos. «He dedicado toda mi vida a este proyecto y necesitaba seguir en contacto con mi mundo», reconoce mientras saluda a medio CERN según se va cruzando con el personal en las diferentes partes del complejo. Él aún recuerda cómo, cuando llegó, «todo estaba en precario, no había hoteles ni cafetería, dormíamos en barracones para estar más cerca de los experimentos».

Sus primeros trabajos de investigación –es cofirmante de innumerables estudios– los realizó en el LEP, el Large Electron-Positron Collider, el acelerador de 27 kilómetros creado en 1988 que fue el más grande e importante del mundo en su momento y que fue desmantelado en el año 2000 para sustituirlo por el actual LHC. También trabajó en el DELPHI, uno de sus cuatro detectores de colisiones, hasta que consiguió un contrato para entrar en el departamento de medidas magnéticas, donde se encargaba de que los gigantescos imanes superconductores que 'dirigen' las partículas por el interior de los aceleradores estuviesen correctamente calibrados. «La categoría de todo el circuito depende siempre del imán menos potente que tengas, así que todos tienen que ser excepcionales», explicaba ante uno de ellos. Allí estuvo cinco años, hasta que fue nombrado en 2003 jefe de sección y le hicieron fijo. En aquellos tiempos, entre sus tareas estuvo la de dar con el mejor sistema de imanes del actual LHC, buscando cuáles eran las mejores opciones, además de participar en otros experimentos.

Espera que este reportaje sirva «para animar a las instituciones a que apuesten por el CERN, porque aquí se necesitan manos, gente con todo tipo de formaciones, para seguir haciendo crecer este pequeño mundo dedicado a la ciencia y el desarrollo de todo tipo de materiales y conocimientos».

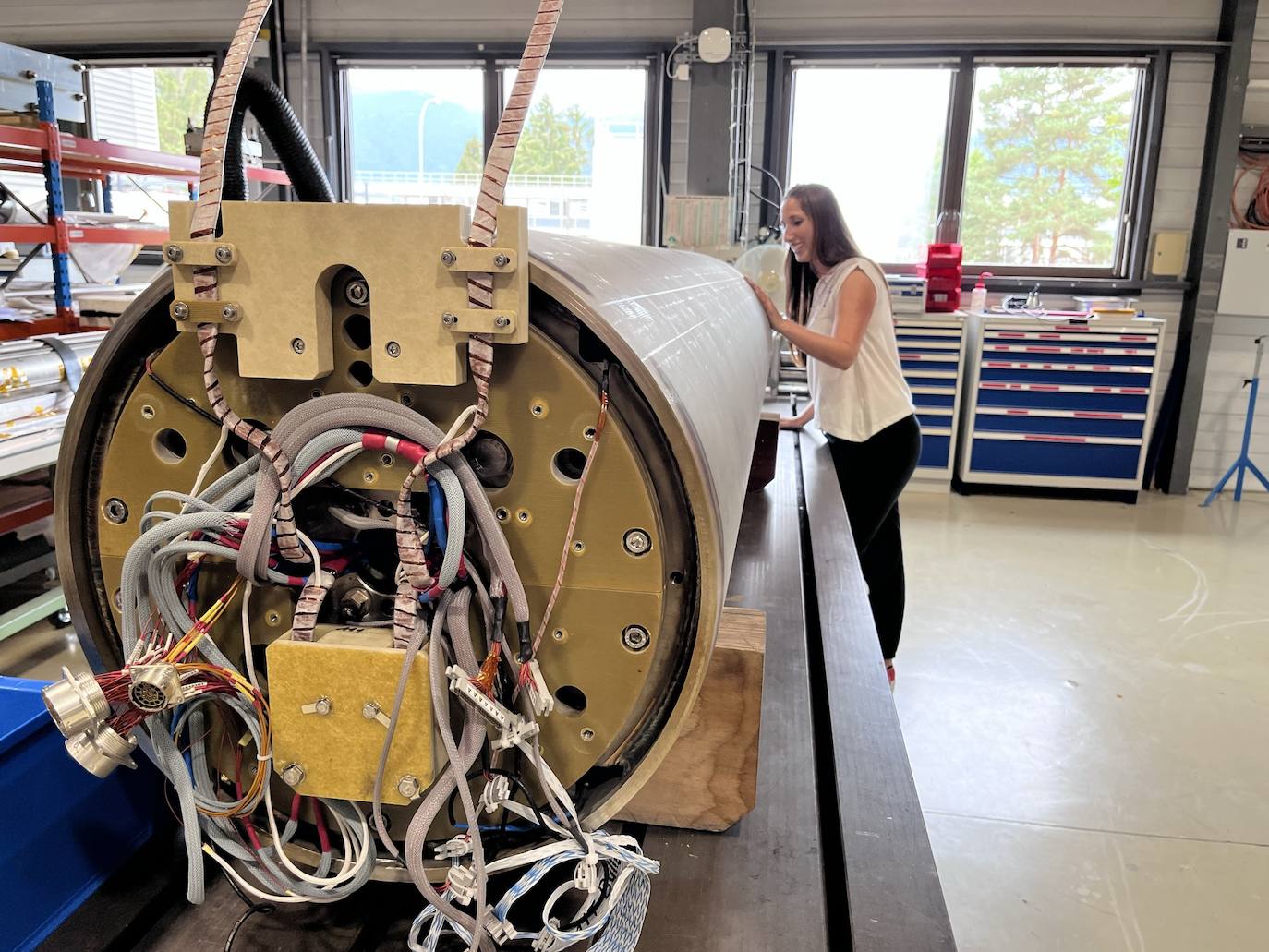

El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN suma a lo largo de sus 27 kilómetros bajo tierra casi 10.000 imanes, algunos enormes, de hasta 15 metros. Todos tienen que estar perfectamente calibrados y alineados para que las partículas puedan acelerarse hasta velocidades cercanas a la de la luz para, después, dirigirlas unas contra otras para que se produzcan cientos de miles de colisiones por segundo en su interior. Todo es gigante, pero muchísimo más que milimétrico a la vez.

Ruth Díaz (Gijón, 1988), que este mes hace cinco años que trabaja en el CERN, adonde llegó tras dejar un puesto de trabajo indefinido en España porque «ahora estoy donde quería estar, haciendo un trabajo del que disfruto cada día», es jefa de taller en el laboratorio de investigación y desarrollo de nuevos imanes superconductores. Esto es, donde tratan de encontrar imanes mejores y más potentes para que el proyecto siga creciendo, quién sabe si para futuros aceleradores del complejo. Ingeniera Técnica Mecánica e Ingeniera Industrial Superior, vive en Ginebra, a cuatro pasos del trabajo. Aunque los precios son disparatados, «aquí cobras el triple que en un trabajo cualificado en España», compara. Así que, por todas esas razones, y porque disfruta en cada descanso «del deporte, de la montaña y de los lagos» suizos, un lugar que es «una maravilla», esta joven decidida que conoció el CERN a través de una beca de la Universidad de Oviedo y que después apostó por dejar atrás su vida para volver, tiene claro que ha encontrado su lugar en el mundo. «El trabajo me llena, es apasionante», cuenta mientras muestra sus últimos avances entre gigantescos imanes y explica su funcionamiento.

Como responsable de un equipo y ya con un contrato indefinido como personal del CERN, cree que su carrera profesional tiene mucho futuro en el lugar en el que está. «Nuestro objetivo es siempre mejorar los resultados, llegar a las soluciones que buscas para poder dar a los científicos el material que necesitan, con las especifidades que nos piden», detalla. Y para ello, no queda otra que el ensayo y el error, el afinar cada uno de los imanes, probar las diferencias entre los de cuatro polos y los de dos, ver cuál responde mejor. Y después construir los prototipos, «volver a probarlos, volver a solucionar los fallos, volver a empezar de cero si hace falta», dice entre risas. Como Sara y Juan, cree que hay algo especial en este lugar, que lo hace diferente, al que invita a venir si se tiene curiosidad. «Es el lugar en el que hay que estar».

Publicidad

Noelia A. Erausquin | Gijón y Samantha Acosta | Gijón

Almudena Santos y Lidia Carvajal

Rocío Mendoza | Madrid, Álex Sánchez y Sara I. Belled

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.