Secciones

Servicios

Destacamos

laura mayordomo / Daniel Roldán

Lunes, 11 de febrero 2019, 19:52

En el año en que se cumple el 150 aniversario de la primera tabla periódica de los elementos, la del químico ruso Dmitri Mendeleiev, a otra química, la asturiana Teresa Valdés-Solís, adscrita al Instituto Nacional del Carbón (INCAR-CSIC), se le ocurrió aunar esta conmemoración con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que hoy se celebra. Fue así como surgió la tabla periódica de las científicas. Una compilación de 118 «elementas» -Valdés-Solís reivindica el uso «en positivo» del término-, de 118 mujeres eminentes en su campo. Hay más. Muchas más.

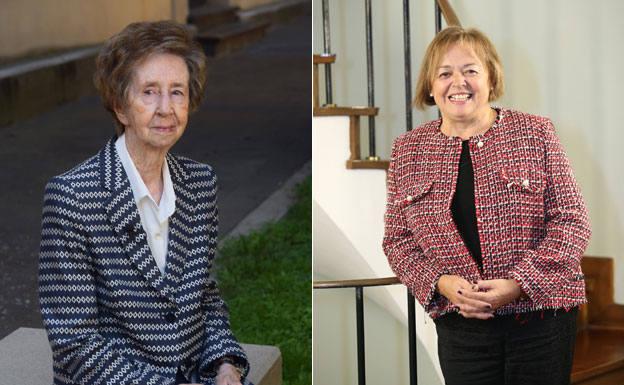

Quedaron fuera por una cuestión de gustos, explicó esta mañana su autora, que optó por incluir en la tabla a sus preferidas. Entre ellas, 28 españolas. Y de ellas, dos asturianas: la bioquímica Margarita Salas y Rosa Menéndez, la primera mujer presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Las asturianas son dos de las investigadoras más prestigiosas de un país en el que el número de investigadoras se ha mantenido estable desde 2009. Así lo refleja el estudio bienal 'Científicas en Cifras 2017', que analiza el papel de la mujer en los laboratorios, organismos y universidades. «Distan de ser los más deseables para la ciencia en España y para lograr la igualdad entre hombres y mujeres», ha señalado la secretaria de Estado de Universidades e I+D+i, Ángeles Heras al presentar el trabajo. Estos son algunos de los puntos más destacados.

La presencia de investigadoras no ha evolucionado en los ocho años estudiados por el informe. Son cuatro de cada diez profesionales las que son mujeres, aunque ha mejorado de forma escasa en la Administración (48%) y las universidades (43%). Empero, sigue baja en el sector empresarial, con solo el 31% de mujeres.

Ni en los rectorados de las universidades públicas ni en las presidencias o direcciones de los ocho Organismos Públicos de Investigación (OPIS) el número de hombres y mujeres es equitativo. En el caso de los campus, hay solo ocho mujeres al mando de universidades públicas por 42 hombres. Es la brecha más grande dentro de las universidades.

El estudio recalca la «escasa» representación de mujeres en la categoría de mayor rango (grado A), mientras que sí hay equilibrio en las categorías inferiores, «lo que indica una clara segregación vertical de género» o techo de cristal. Dos ejemplos: solo hay un 21% de mujeres entre su profesorado catedrático de universidad pública -28% en la privada- y un 25% de investigadoras de grado a en las OPIS. Sorprende cuando, en total, el 42% de los profesionales investigadores son mujeres.

La menor representación de investigadoras en el caso de las universidades públicas se encuentra en Ingeniería y Tecnología -solo una de cada cuatro, idéntico que el año pasado-, seguida «con diferencia» por Ciencias Naturales y Ciencias Agrícolas, con el 34% y el 36%, respectivamente. En el caso de los Organismos Públicos de Investigación, solo hay desequilibrio en Ciencias Naturales, que se mantiene en un 36% de mujeres.

La medida más extendida en las universidades son los protocolos internos para la prevención frente al acoso sexual y el acoso sexista. Lo tienen el 98% de las públicas y el 83% de las privadas. En las OPIS es del 100%. También destaca la eliminación de barreras en el acceso y promoción en la carrera investigadora como medida para la conciliación laboral y familiar. Se aplica en el 83% de las OPIS y en el 72% de las universidades privadas y públicas.

Más información

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Encuentran muerta en un río a la actriz Sophie Nyweide

El Norte de Castilla

Publicidad

Publicidad

Favoritos de los suscriptores

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.