Ver fotos

Secciones

Servicios

Destacamos

Ver fotos

Rafael Suárez-Muñiz

Domingo, 16 de enero 2022, 02:18

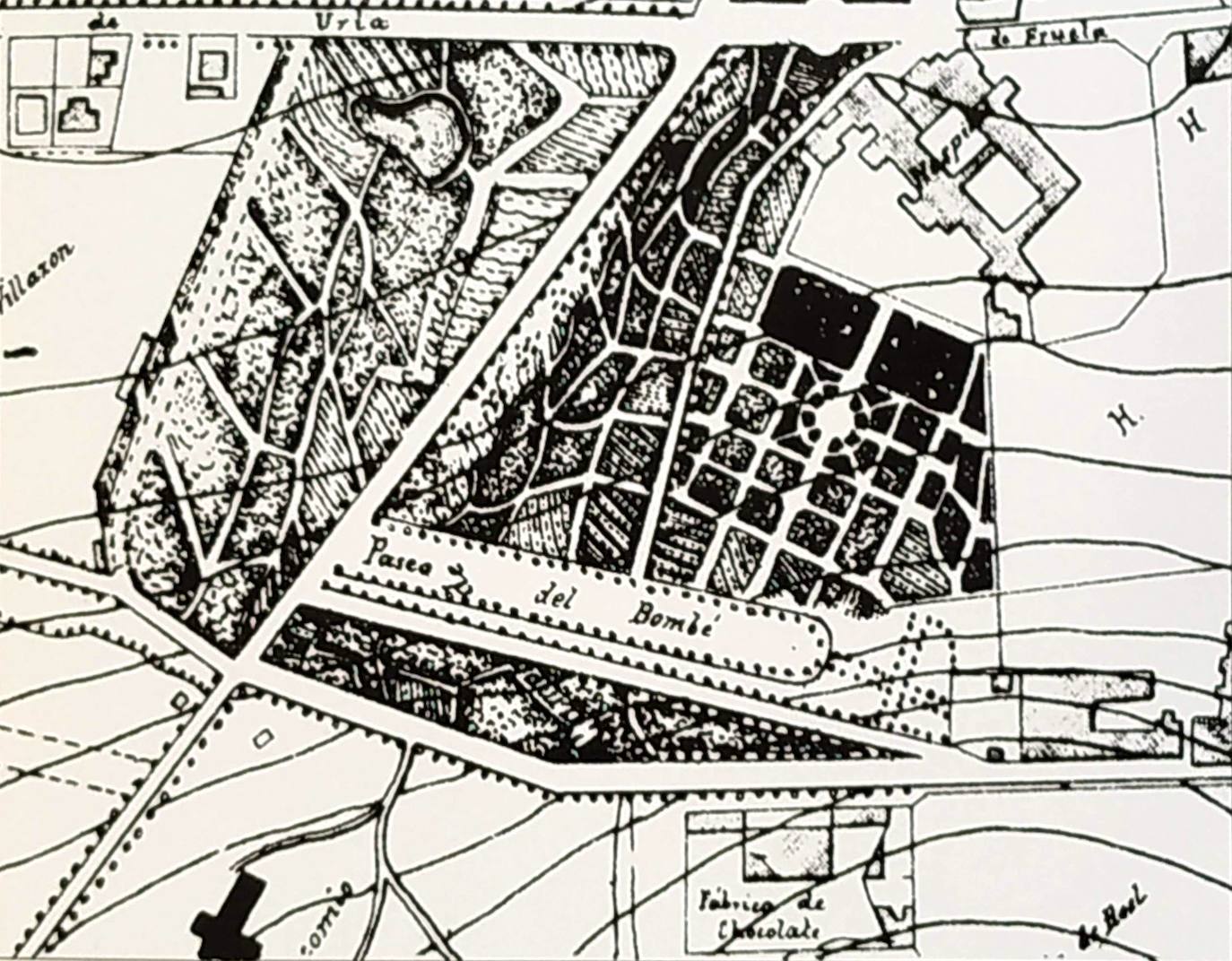

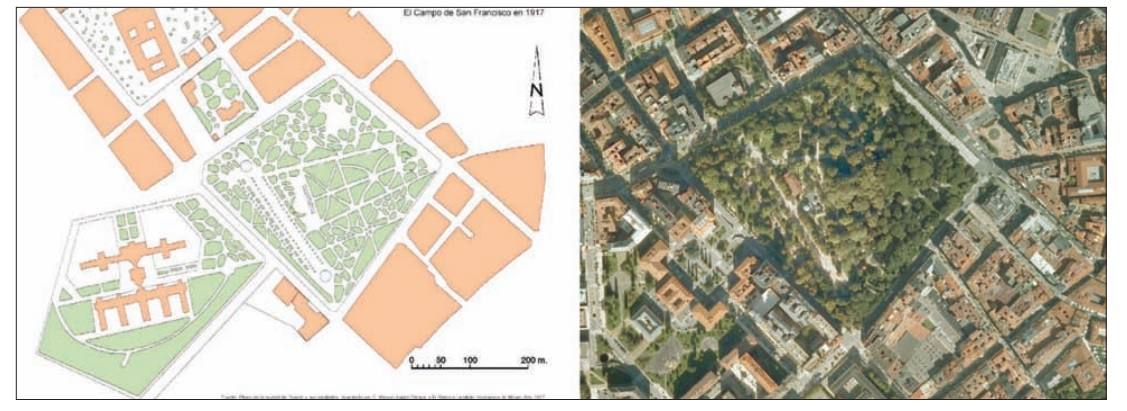

Si yuxtaponemos de forma georreferenciada el actual parque de San Francisco (Oviedo) con el «dilatado bosque y praderío propio» de los franciscanos, como lo define el geógrafo Sergio Tomé (1988), veremos que realmente no coincide del todo con el antiguo trazado, que era más pequeño y coincidiría con el ángulo meridional del actual corazón verde de la capital. Como ya relatamos en el suplemento especial de los 1.200 años de la catedral de Oviedo, un buen número de comunidades religiosas se asentaron a extramuros de la villa capitalina con grandes conjuntos monásticos y sus correspondientes espacios verdes privados.

El monasterio de San Francisco, del que ya nada queda, puesto que en su lugar se construyó el palacete ecléctico de la Diputación del Principado, databa del siglo XIII. Era un importante conjunto arquitectónico con una huerta no menos imponente para el autoabastecimiento de la comunidad religiosa y, por convicción y afición personal, crearon un pequeño jardín botánico que existió durante todo el siglo XIX. La enorme huerta sobrepasaba las actuales calles Uría y Conde de Toreno (el palacete de Concha Heres se hizo en la huerta franciscana). Este espacio verde comprometía un sistema oxigenador mayor en el extremo centro-suroccidental de la urbe al englobar los prados de Llamaquique, retazos de bosque de robles, el perímetro ajardinado del hospicio provincial (concluido en 1777), en cuyo lugar se halla hoy el hotel Reconquista, y el jardín con vivero del palacete de Concha Heres, derribado despiadadamente para hacer la mole imperialista del Banco de España.

El espacio verde propio del convento tiene mucha historia ya que la Desamortización eclesiástica supuso la desaparición de las comunidades religiosas y sus bienes fueron incautados y destinados a usos públicos o administrativos fundamentalmente. En el monasterio de San Francisco se instaló el hospital provincial y en 1910 fue cuando se derribó y construyó la Diputación.

El antiguo jardín botánico al que aluden los doctores geógrafos Tomé y Morales Matos (2009) tendría su límite septentrional en una virtual prolongación de la misma calle San Francisco hacia el oeste, calle donde se construyó el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, y el paseo del Bombé por el suroeste. Su ajardinamiento era formal y racional, podría aproximarse a la jardinería francesa con 16 macizos de boj cerrando dichos parterres y una plazoleta radiocéntrica de bojes recortados con una isleta en medio del margen superior, sobre la que señala Casaprima (1996) que había «una mesa de mármol rodeada por un cenador y plantas trepadoras» y más al sur «una glorieta con fuente y un mirador levantado sobre el antiguo pozo de agua de los monjes» por parte de la Universidad de Oviedo. Todo este jardín estaba cerrado por un muro que estaba tapizado con jazmines.

La actual avenida de Italia dividía simétricamente el jardín y era la vía principal. Entre este margen septentrional y el edificio del monasterio estaban los viveros y entre la actual calle Uría, el paseo del Bombé (O), la prolongación de la calle San Francisco (S) y la calle Conde de Toreno (N) estaba la enorme huerta primitiva, al menos hasta 1853, según demuestra el Plano de Oviedo de J. M. Fernández. En esa fecha el jardín botánico era de la Universidad de Oviedo.

Los monjes ya fueron incorporando especies exóticas y raras a su incipiente jardín botánico. En ese sector es donde podemos encontrar especies de las más antiguas y diversas, como cedros del Himalaya, cedros del Atlas, palmeras, cipreses de Lawson, plátanos orientales, castaños de Indias, árboles de Júpiter o magnolias. También hay vestigios de especies pioneras como robles de una edad aproximada a los 300 años cerca de la Escuela de Hostelería.

Tenía una función contemplativa y productiva ya que la comunidad contaba con una huerta, un jardín botánico y un vivero; era privado, pero ambos profesores reconocen que tuvo uso público desde el siglo XVI. Era un claro manifiesto del antiguo bosque natural respetado en el seno de la ciudad. Sin embargo, la verdadera cesión del campo de San Francisco al ente municipal se produjo en 1846 al calor de las diferentes parcelaciones particulares que configuraron el «ensanche» ovetense y esto dio lugar al paseo / salón del Bombé. Cuando concluyó la ampliación definitiva de este paseo de aire versallesco se procedió a intentar a anexionar los terrenos de la huerta y el jardín botánico al parque público. El jardín botánico se dio en foro perpetuo a la Universidad de Oviedo por 1.000 reales al año junto con las antiguas huertas y la capilla, pero deberían comprometerse a derribar el muro (que no lo hicieron, hasta que en 1871 lo derribó el Ayuntamiento), sustituirlo por verja de fundición y hacer jornadas de puertas abiertas varias veces al año.

La composición del jardín fue creciendo debido a sucesivas donaciones. En 1848, el director de la Fábrica Nacional de Cañones de Trubia donó 406 árboles y arbustos procedentes de Rusia y de Asia; Fernández Villaverde y Méndez Vigo donaron árboles exóticos de Cuba y Filipinas; el padre de Fermín Canella donó plantas de las Islas Baleares y de Guipúzcoa; Eduardo Carreño aportó un herbario con 1.1152 especies de los alrededores de Madrid y el catedrático Pérez Mínguez hizo lo propio con cientos de taxones asturianos. Se mantuvieron los dos invernaderos y se hicieron unas escuelas botánicas, lo cual sirvió para experimentar con el exitoso cultivo, en 1864, de semillas de eucaliptos provenientes de Australia.

Como la Universidad de Oviedo no cumplió lo convenido con el Estado, el jardín botánico se municipalizó. La Universidad había sacado buena parte de los bienes materiales del recinto, sin embargo, el Ayuntamiento se encontró 4.476 plantones en los viveros y los vendieron en subasta pública en la casa consistorial el 3 de diciembre de 1871 por un total de 8.562 reales. La venta se produjo porque no había un espacio verde en la ciudad capaz para acoger tantísima masa arbórea separada entre sí. La relación era la siguiente: 408 fresnos, 218 castaños de Indias, 100 álamos piramidales, 45 catalpas, 25 alubias de oro, 600 plátanos de tres clases, 100 árboles del amor, 17 álamos de La Carolina, 15 álamos blancos, 25 caprelos, 16 acacias, 5 hayas, 10 alcornoques, 600 negrillos, 27 moreras, 10 higueras, 5 cerezos, 700 nogales, 350 negrillos y 1.200 castaños.

En cualquier caso, en 1873 y 1874 todavía seguía teniendo miles de plantones en los viveros de esas mismas especies que siguieron vendiendo en subastas. En 1917 se levantó un plano para rediseñar y acondicionar como jardín público el antiguo jardín botánico franciscano. El actual parque público quedó delimitado definitivamente por las calles Uría, Santa Cruz, Santa Susana y Conde de Toreno, y alcanza una extensión de 9 hectáreas.

Actualmente, aun con muchas pérdidas y casi sin arbolado histórico original, dispone de una variedad botánica de todos los continentes fértiles. Sobre el mismo se impusieron históricos paseos de invierno y de verano como el veterano de Chamberí (s. XVIII, actual avenida de Italia), El Bombé, el de Los Tilos y el de Los Álamos (calle Uría), inspirados seguramente en las arborizaciones jovellanistas de Gijón. En 2021 fue incluido en el inventario internacional del DOCOMOMO este último, por su característico pavimento hecho a base de mosaico de gresite por el gijonés Antonio Suárez.

Los dos tercios meridionales mantuvieron el trazado de parcelas geométricas al estilo francés, mientras que la sección septentrional se presentó con diferentes parterres irregulares y allí se creó un estanque central con fauna aviar. El tercer sector es el occidental definido por la prolongación del paseo del Bombé. Actualmente se superan las 1.000 referencias de ejemplares arbóreos y arbustivos en el parque San Francisco como recoge el inventario de la Sección de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Oviedo que tan amablemente prestó su jefe, Juan Carlos Menéndez. La articulación interna se superpone a ese parcelario mediante avenidas y paseos (conservados los decimonónicos). Podemos encontrar microarquitecturas como el quiosco de la música de Juan Miguel de la Guardia, de 1888, o «el palomar» con la fuente de las palomas.

En torno a la calle Conde de Toreno hay magnolias grandiflora y una longeva hilera de eucaliptos. Bordea la calle Santa Susana una hilera de falsos plátanos de importante talla. Por culpa de la grafiosis tuvieron que talarse gran cantidad de olmos de la época de los franciscanos (muchos superaban los 200 años). Entre la variedad de más de 50 especies botánicas distintas podemos encontrar falsos plátanos, plátanos híbridos, plátanos orientales, hayas comunes, hayas atropurpúreas, tilos en el antiguo paseo de Chamberí, laureles, acebos, castaños de Indias en el paseo del Bombé, fresnos, carpes, olmos péndula, árboles del amor, ciruelos japoneses, tuyas, secuoyas, encinas, fresnos de Pensilvania, palmeras, arces japoneses, camelias japónicas, tejos, pitósporos de Japón, agapantos, una doble hilera de robles orla el antiguo paseo del Eslabón y avellanos, entre otros.

Publicidad

Jon Garay y Gonzalo de las Heras

Equipo de Pantallas, Oskar Belategui, Borja Crespo, Rosa Palo, Iker Cortés | Madrid, Boquerini, Carlos G. Fernández, Mikel Labastida y Leticia Aróstegui

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.