Secciones

Servicios

Destacamos

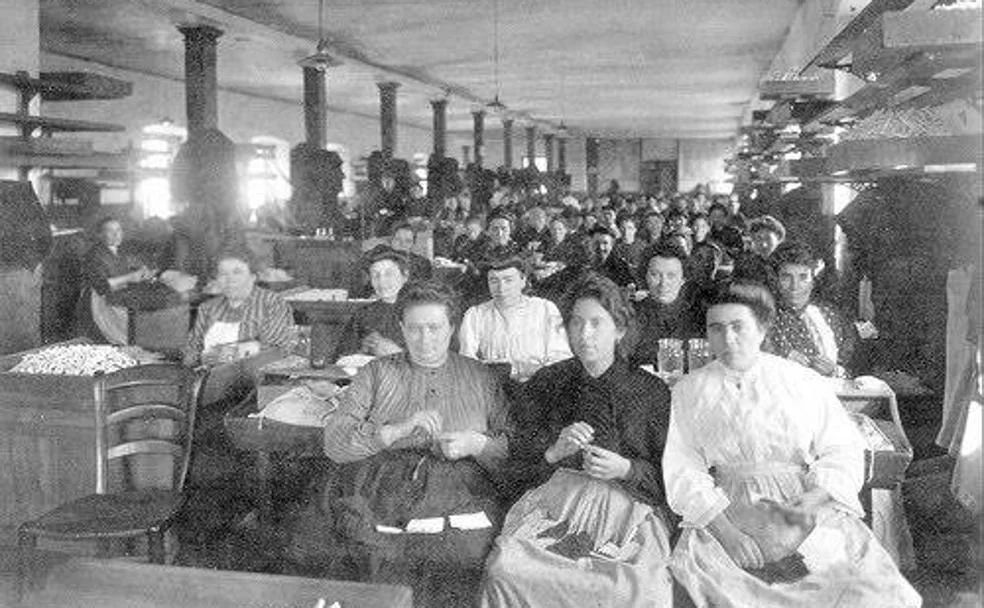

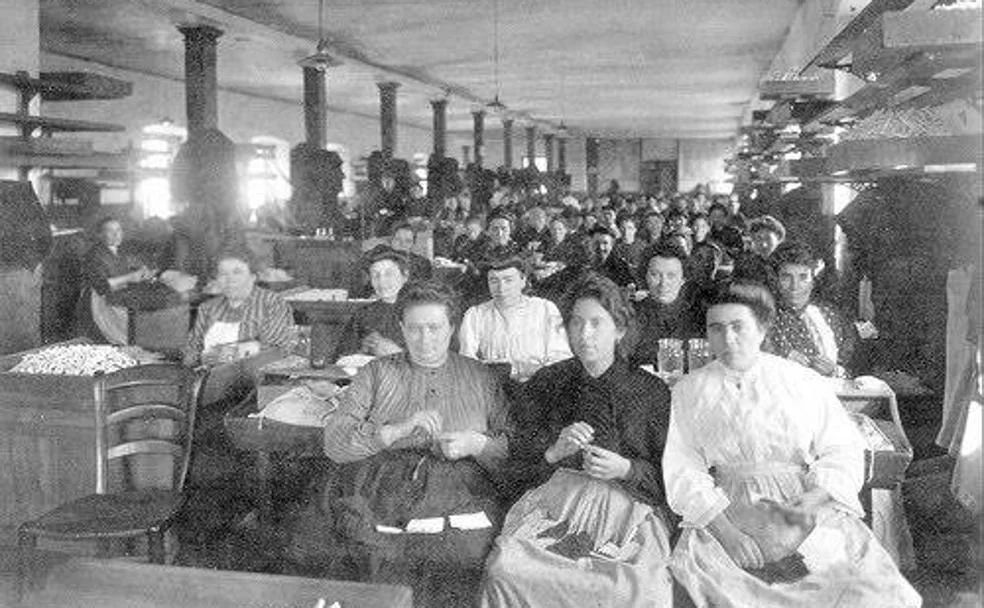

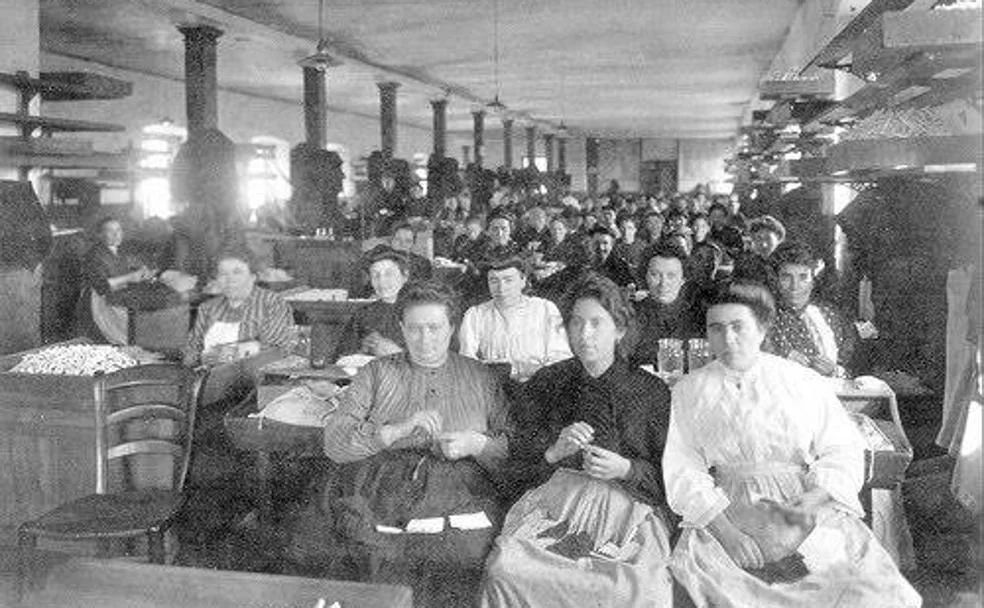

Solo mujeres, un cielo beatífico iluminando las coloridas vestimentas y bollos preñáos para animar la pitanza. Evaristo Valle (1873-1951) retrató de tan alegre manera un jueves de Comadres de principios de los años 20 del siglo pasado, cuando la fiesta de las mujeres aún se celebraba en carbayeras y merenderos y las comadres salían de casa con la cesta de mimbre al hombro, llena de tortillas de chorizo y sardinas salonas para compartir. La fiesta femenina por antonomasia de Gijón -con el permiso de Siero, municipio también muy «comadrero» que, en tiempos, celebraba la fiesta en el Práu Picón- no ha dejado de celebrarse desde su origen, hoy perdido en la noche de los tiempos y con total ausencia de documentos que hablen de ella antes del siglo XIX.

Noticia relacionada

Pero no porque de algo no se escriba no existe. Al contrario: en 1942, en páginas de EL COMERCIO, Fabricio recordaba la primera fiesta de Comadres a la que había asistido siendo crío. Había sido la de 1874, cerca del Coto de San Nicolás y de la mano de su maestra, Filomena, que como tantas otras proclamaba festivo por decisión propia el jueves de Comadres en la escuela y allá que se iban con los alumnos, entre grupo y grupo de cigarreras, pescaderas y mujeres, en general, que hacían Historia y regocijo de aquella tradición dizque milenaria. Sí, milenaria: el folkorista Constantino Cabal primero y, después, el antropólogo Luis Hoyos atribuyeron la fiesta de Comadres -celebrada sobre todo en Asturias, pero también en ciertos lugares de Euskadi y Segovia; en Galicia y en Zamora y, fuera de nuestras fronteras, en Bolivia- a una tradición romana.

Tiene sentido, aunque solo sea por la coincidencia de fechas y el fondo de la cuestión. Se referían Cabal y Hoyos a las Matronalias, las fiestas con las que se festejaba la entrada al año romano, que coincidía en primero de marzo. Aparentemente celebradas en recuerdo al rapto de las Sabinas, en las Matronalias las mujeres honraban a Juno, protectora de los partos y madre de Marte, el dios guerrero al que marzo debe su nombre; los esclavos libraban y los maridos oraban por sus esposas. De una u otra manera, la fiesta de Comadres fue reforzada en Gijón por la presencia en la villa, desde mediados del siglo XIX, de las cigarreras, motor de la vida social y, en cierto modo, pre sindical de la ciudad; del «women power» playu y del día que hoy se celebra.

«Ellas», las cigarreras, «escribieron con sus mejores años y sus más exquisitas labores las páginas tiernas, desenfadadas, divertidas y amables de un Gijón recoleto que ya no puede ser». La cita es de EL COMERCIO, febrero de 1961, una época en la que ya se hablaba en pasado de la fiesta de Comadres, aunque esta nunca hubiera dejado de celebrarse. Quizás -seguro- sí se hacía con menos ganas tras la prohibición, en 1939 y prolongada en 1940, del Antroxu que continuaba a la fiesta. Coincidía que alguna comadre a la que le tocara serlo en el primer tercio del siglo XX aprovechaba la fiesta para disfrazarse, especialmente a partir de la integración de las modistillas en la tradición, aunque estas, recordaba para este periódico, en 1991, Alida Hevia, iban a celebrar el día por su cuenta, lejos del extrarradio gijonés, al café Dindurra.

Pero nada que ver. O poco. Eran aquellas fiestas de Comadres las celebradas en La Providencia o en Granda, en Veriña o hasta en los comercios como los Campos Elíseos o el balneario de Las Carolinas que, con buen ojo, ofrecían sidra, vino, cerveza y licores y hasta banda de música para amenizar el ambiente en fiestas «solo para comadres», en una época tan temprana, y tan poco proclive para las libertades de las féminas, como 1889. Las comparsas amenizaban la mañana -menos en 1926, cuando la dirección de la Fábrica de Tabacos las prohibió- y, de tarde, las calles eran de las mujeres y de las tortillas. Nunca de patata. Hay quien dice que para mantener intacta una tradición gastronómica que se remontaba a tiempos anteriores al descubrimiento de América y, por tanto, del rico tubérculo. Eran, en todo caso, de chorizo, la más común, o, recuerda Adeflor en 1946, «de jamón o de escabeche».

En aquellos viejos jueves de Comadres que solo quedaron en la mente de sus protagonistas y, con suerte, en alguna pequeña crónica local, no había un reivindicación clara, si es que deja de haberla en una fiesta dedicada a subvertir el que se consideraba el orden natural de las cosas, aquel que situaba a la mujer en la paz del hogar y al hombre en las jaranas externas. En 1986, la irrupción en la sociedad gijonesa de la Tertulia Feminista Les Comadres cambió las tornas, y tiñó de una necesaria lucha por los derechos de las mujeres el día en que ellas siempre habían sido las protagonistas. Un año después se instituyeron el premio -la Comadre de Oro- y el antipremio -el Felpeyu- sin los que ya no se entiende que arranque el Antroxu gijonés.

No fueron las primeras en tirar de socarronería. Narran las crónicas que, en tiempos de la corporación de Facundo Fernández (1923-24) la plana mayor del Ayuntamiento gijonés, por aquel entonces conformado solo por hombres, no tuvo mejor ocurrencia que visitar a las cigarreras en Día de Comadres. Ellas les obsequiaron, a alcalde y concejales, con sendas cajitas del tamaño de un puro. «El alcalde», narra Arturo Arias en una crónica sobre las cigarreras en octubre de 1957, «después de examinar discretamente el contenido, dibujó una sonrisa de paternal comprensión y fue entregando a cada edil» -aspiraban ya, cada uno de ellos, «el humo de aquellos estupendos cigarros»- «un soberbio ¡churro! (…) de harina frita». Y se marcharon a comadrear aquellas alegres operarias, quizás cantando los versos que un viejo periódico de EL COMERCIO, en 1884, recupera para hacernos recordar:

¿Comadre, comadrexa?

¿Trajiste la penderexa?

¿De qué color?

¡Del quiquiriquí!

¡Del quiquiricón!

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.